マンションに住んでいる人の悩みで最も多いといわれる騒音。事実、国土交通省が2018年に行ったマンション総合調査によれば、居住者間のマナーをめぐるトラブルで最も多いのは生活音(38.0%)です。

そんな騒音を規制してくれる法律のなかには、騒音規制法というものがあります。ではこの法律、どういった種類の騒音を規制してくれるのでしょうか。ここでは騒音規制法の対象や詳しい内容を解説。また、生活騒音によるトラブルを未然に防ぐ方法も紹介します。

騒音規制法は生活騒音を規制する法律ではない

一口に騒音といっても様々な種類があります。例えば近隣の工場稼働や建設工事にともなう騒音であったり、隣接する住戸から聞こえてくるテレビの音やペットの鳴き声であったり。あまりにも激しい騒音は、生活に支障をきたし健康被害を引き起こす恐れがあります。

そこで、騒音を規制する法律として「騒音規制法」というものがあります。これは、工場での作業や建設工事によって発生する騒音について規制した法律。カラオケボックスや飲食店などの深夜営業に関する騒音についても規制しています。

例えば、深夜営業によって発生する騒音に関しては、自治体が住民の生活環境に影響を及ぼすと認めた場合に、店側に営業時間を制限するなどの措置を求めることも、この法律によって可能です。

一方で、ペットの鳴き声やテレビの音など、いわゆる生活騒音と呼ばれるものに関しては、騒音規制法などの法的な規制はありません。よって基本的には理事会や管理会社、最終手段として警察に相談するなどを通じて、あくまで自分たちで解決していく必要があるといえます。

騒音規制法で定められた騒音の適正値とは?

次に、騒音規制法で定められている騒音の適正な値について確認していきましょう。

音の大きさは、騒音計(測定器)を使うことで、dB(デシベル)という単位で数値化できます。もちろん音の聞こえ方は人によって違うわけですが、この騒音計で測った数値をひとつ基準にしてみましょう。

以下のように騒音規制法にもとづいて、環境省はそれぞれの環境ごとに適正な値を定めています。

この基準によると、医療・福祉に関連する施設や住宅が多くを占める地域においては基準となる数値が低く設定されています。一方で商業・工業地域になるほど、数値は高め。つまり多くの人が生活する地域ほどより静けさが求められるため、騒音の規制範囲も厳しくなっています。

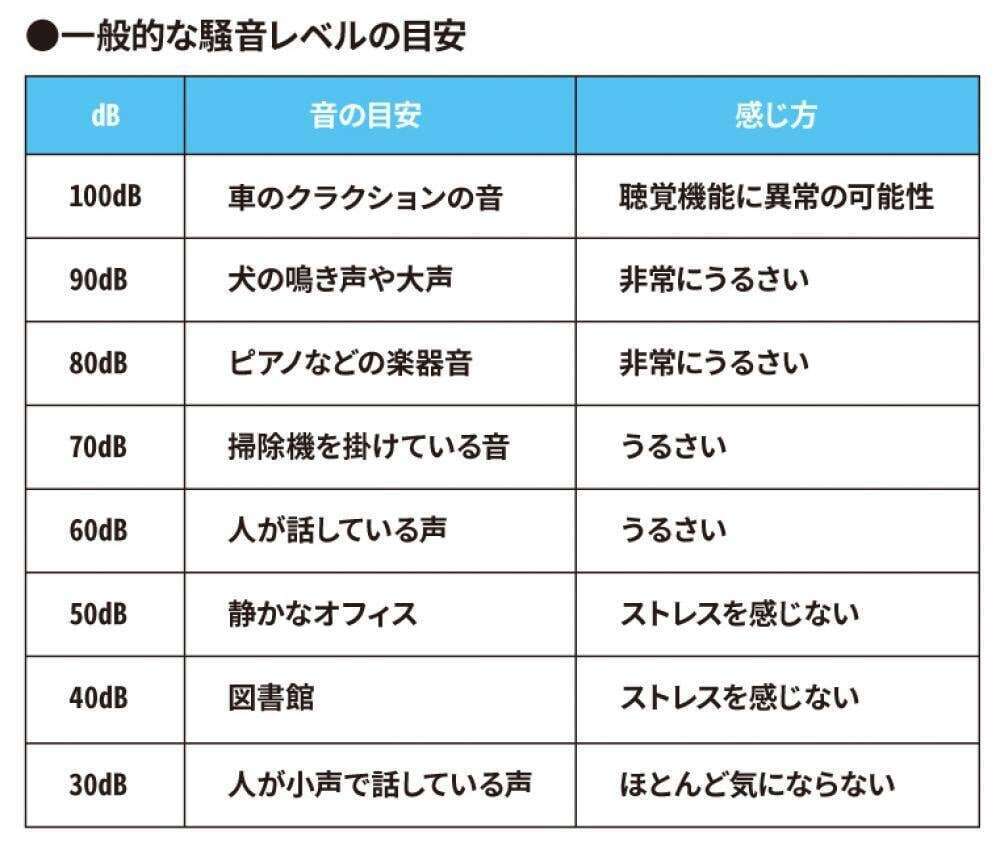

上で紹介した基準だけではいまひとつイメージが湧きにくいと思うので、身近で感じる音も数値化してみました。

この表を見ると、30〜50dB程度であれば、快適に過ごせるレベルだということがわかります。

騒音トラブルの相談や苦情~マンションの対策や騒音計の測定方法~騒音はスマホアプリでも測定できる!

騒音の値を測るためには、専用の機器を使わなくてもスマホアプリで計測できることはご存じでしょうか。各アプリのストアで「騒音計」と検索すれば、無料のものもいくつか見つかります。測定方法は、スマホを音がするほうに近づけるだけ。完全に正確な数値とはいえないかもしれませんが、おおよその把握は可能で、測定した値と前に紹介した表を見比べることで、騒音が客観的に見てどの程度の度合いなのかが認識できます。

「生活騒音」を未然に回避するためには?

生活騒音は、人の活動によって発生するものでもあるため、完全になくすことは難しいといえます。また、前述したように、規制する法律などもありません。ではどうやったらトラブルを防ぐことができるのでしょうか。まずは、生活騒音を未然に防ぐ方法を考えたいと思います。

1つの方法としては、住戸を選ぶ段階で間取りだけでなく、隣の住戸の間取りも確認しておくこと。隣の住戸のリビングと、自分が住む予定の住戸の寝室が隣接しているようであれば、聞こえてくるテレビの音が睡眠の妨げになるかもしれないといった予想ができます。

また、「楽器使用可」や「ペット可」のマンションであれば、通常と比べると騒音が起きやすいことが予想できます。そういったマンションを回避するか、もしくは騒音対策としてどんな施策を行っているのか事前に確認しておきましょう。対策としては、例えば防音性の高いタイプのサッシを利用している、または建物の構造として「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」であれば、一般的に音は響きにくいといえます。

生活騒音に悩まされている場合の対処法は?

では、すでに生活騒音に悩まされてしまっている場合、どういった対処を行っていけば良いのでしょうか。

まずは第三者に相談することが、現実的な解決策といえるでしょう。分譲マンションの場合は、理事会や管理会社などが当てはまります。そのほか警察の相談窓口(#9110)や、防音対策のリフォームに関する不備によって騒音が発生している場合などに限られますが消費者生活センターなどもあります。

一方で、理事会や管理会社などに注意してもらったにもかかわらず騒音がおさまらない場合、最終的には警察に110番通報することも考えられるでしょう。

ただ、騒音に対する警察の対応は、最初は「注意のみ」で終わることがほとんど。しかし警察に何度も注意されたにもかかわらず騒音がやまない場合、「軽犯罪法違反」として拘留もしくは科料を課せられる可能性もあります。なお、誰が警察へ通報したかは、騒音の主に知らされることは基本的にありません。

騒音規制法はあくまで工事や深夜営業など、ある種の業務よって発生する音を規制するもの

これまで紹介したように、騒音規制法はあくまでも工場の作業や建設工事、深夜営業などによって発生する騒音を規制するものであって生活騒音を規制するわけではありません。生活騒音に関してはできるだけ当人同士で解決できるよう、日頃から周囲の住民と良好な人間関係を作っておきましょう。

“騒音対策”について役立つ資料まとめました!

騒音の悩みを解決!関連記事はこちらから