目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目に続いて、築45年の相続物件(2軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。前回天井の骨組みを作ったので、今回は断熱材を入れて石膏ボードで天井を貼っていきます。

セーチのリノベ記録 二軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

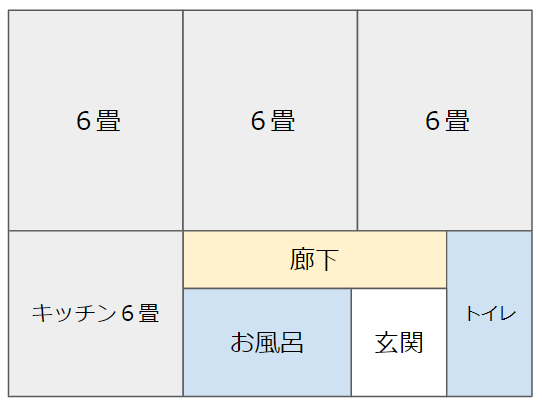

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

前回の記事では、間取り図の右上、6畳部分の天井の骨組みを作りました。

今回は、骨組みの裏に断熱材を入れて石膏ボードで天井を取り付けます!

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

前回の記事では、間取り図の右上、6畳部分の天井の骨組みを作りました。

今回は、骨組みの裏に断熱材を入れて石膏ボードで天井を取り付けます!

前回の記事はこちら

天井を貼る前に断熱材を入れる

via

diy-magazine.jp

石膏ボードを骨組みに固定する前に、まずは前回購入していた「袋入り断熱材グラスウール」を敷き詰めます。

素材は悩んだ結果、MAGの住宅用断熱材を使う事にしました。

厚さ×幅×長さ:10㎝×47.5㎝×288㎝ 入数12枚です。

MAGの住宅用断熱材は、6畳の部屋には十分な量(12枚入)が入って5,700円と安価です。

また、天井には固いスタイロフォームよりも、袋入り断熱材の方が施工しやすいと考えたためセレクトしました。

袋に入っている時は圧縮されているので、これで足りるかな?と思ってしまいますが、袋を開けるとモリモリと大きくなるので大丈夫です。

素材は悩んだ結果、MAGの住宅用断熱材を使う事にしました。

厚さ×幅×長さ:10㎝×47.5㎝×288㎝ 入数12枚です。

MAGの住宅用断熱材は、6畳の部屋には十分な量(12枚入)が入って5,700円と安価です。

また、天井には固いスタイロフォームよりも、袋入り断熱材の方が施工しやすいと考えたためセレクトしました。

袋に入っている時は圧縮されているので、これで足りるかな?と思ってしまいますが、袋を開けるとモリモリと大きくなるので大丈夫です。

via

diy-magazine.jp

「天井の骨組みに断熱材を敷き詰めるだけの簡単な作業だ」と思って骨組みの隙間にスルスルと断熱材を入れ込んでいたのですが、ここで表と裏の材質の違いに気づきます・・・

良く見たら製品に「コチラを室内側に施工してください」と書いていました。

テロテロしている防湿フィルムのような素材を室内側に向けるということですね。

どの作業も気を抜くと思ってもみないミスに繋がるものです・・・

隙間ができないよう、満遍なく敷き詰めたらタッカーで固定していきます。

端を先に固定したら、あとは野縁に沿うように固定します。

良く見たら製品に「コチラを室内側に施工してください」と書いていました。

テロテロしている防湿フィルムのような素材を室内側に向けるということですね。

どの作業も気を抜くと思ってもみないミスに繋がるものです・・・

隙間ができないよう、満遍なく敷き詰めたらタッカーで固定していきます。

端を先に固定したら、あとは野縁に沿うように固定します。

カットが必要ない箇所から石膏ボードを固定

via

diy-magazine.jp

部屋は真四角に見えますが、実は微妙に歪んでいるものなので石膏ボードをカットして細かく調整しながら施工しないといけません。

6畳の部屋だと、91㎝×182㎝の石膏ボードをそのまま貼れる箇所が限られているので、大きいサイズのものは先に貼ってしまいます。

業者の方だと片手で持ちながらビス止めしていきますが、僕にそんな力はありません・・・

なので、天井付近の高さに合わせて、脚立に空き箱を固定し補助の代わりとしました。

6畳の部屋だと、91㎝×182㎝の石膏ボードをそのまま貼れる箇所が限られているので、大きいサイズのものは先に貼ってしまいます。

業者の方だと片手で持ちながらビス止めしていきますが、僕にそんな力はありません・・・

なので、天井付近の高さに合わせて、脚立に空き箱を固定し補助の代わりとしました。

via

diy-magazine.jp

壁際に隙間ができないよう、押し込んで位置を確認します。

一度ズレると後が大変なので、ズレないように頭で支えながらビス止めし固定しました。

壁際を固定したら、たわまないように反対側もビス止めします。

一度ズレると後が大変なので、ズレないように頭で支えながらビス止めし固定しました。

壁際を固定したら、たわまないように反対側もビス止めします。

石膏ボードのビス止め間隔は15㎝か20㎝

via

diy-magazine.jp

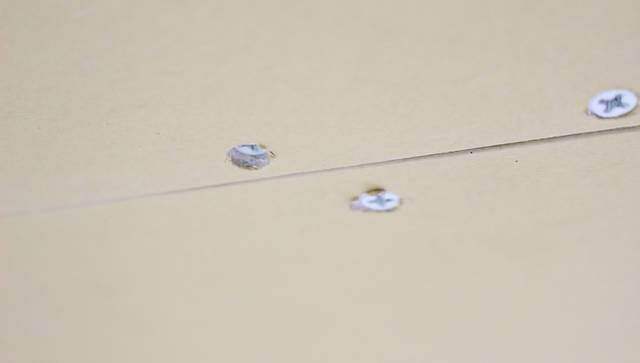

天井の石膏ボードを固定するビスはどれくらい打てばいいのだろう?

と疑問に思ったので調べてみると、ボードの隅のほうに打つ場合は15cm、ボードに対して中央部に打つ場合は20cm間隔が良いそうです。

ビスの間隔が広くなりすぎると石膏ボードの強度を保てなくなるそうなので、間隔は大事ですね。

強く打ち込みすぎると簡単に石膏ボードを貫通してしまうので、打ち込みすぎないように注意しつつ、慎重に15㎝間隔でビス止めします。

と疑問に思ったので調べてみると、ボードの隅のほうに打つ場合は15cm、ボードに対して中央部に打つ場合は20cm間隔が良いそうです。

ビスの間隔が広くなりすぎると石膏ボードの強度を保てなくなるそうなので、間隔は大事ですね。

強く打ち込みすぎると簡単に石膏ボードを貫通してしまうので、打ち込みすぎないように注意しつつ、慎重に15㎝間隔でビス止めします。

照明位置は穴を開けて配線を通す

via

diy-magazine.jp

天井を貼る際には、照明の配線にも注意しなければなりません。

この部屋はダクトレール照明を設置するため、真ん中に配線されていた引掛けシーリングを端の方に持っていきます。

石膏ボードを閉じてしまうと配線が出せなくなってしまうので、固定位置を決めて石膏ボードに事前に穴を開けておきます。

この作業が本当にキツイのです・・・

今回は、配線を裏側から真ん中らへんの穴に通します。

配線を通したら、先ほどと同じように全面ビス止めをして固定します。

この家は電気が通ってないので配線はこのままにしておいて、壁紙を貼ったらダクトレールを固定します。

※電気を通している物件の場合は絶縁シートなどで、先端をぐるぐる巻きにしておかないといけません。また、この作業には電気工事士の資格が必要です。

この部屋はダクトレール照明を設置するため、真ん中に配線されていた引掛けシーリングを端の方に持っていきます。

石膏ボードを閉じてしまうと配線が出せなくなってしまうので、固定位置を決めて石膏ボードに事前に穴を開けておきます。

この作業が本当にキツイのです・・・

今回は、配線を裏側から真ん中らへんの穴に通します。

配線を通したら、先ほどと同じように全面ビス止めをして固定します。

この家は電気が通ってないので配線はこのままにしておいて、壁紙を貼ったらダクトレールを固定します。

※電気を通している物件の場合は絶縁シートなどで、先端をぐるぐる巻きにしておかないといけません。また、この作業には電気工事士の資格が必要です。

石膏ボードをカットする

via

diy-magazine.jp

天井に合わせて、石膏ボードをカットしていきます。

縦の長さが合わないので、181㎝を165㎝にカット。

印をつけたらカットの補助線を書き、補助線にそってカッターを2~3回通します。

縦の長さが合わないので、181㎝を165㎝にカット。

印をつけたらカットの補助線を書き、補助線にそってカッターを2~3回通します。

via

diy-magazine.jp

切れ目を入れた石膏ボードは上から軽く抑えるだけで「パキッ」と簡単に折れます。

綺麗に折れるわけではないので、残り部分に何度か刃を通せば

徐々に剥がれていきます。

綺麗に折れるわけではないので、残り部分に何度か刃を通せば

徐々に剥がれていきます。

サイズが合わない場合は微調整

via

diy-magazine.jp

一発目で合えば嬉しいのですが、そうはいかないものです。

今回は少しだけサイズが大きかったので、端を削りながら微調整して何度もやり直します。

真っ直ぐ削っても、部屋が真四角ではないのでどこか引っかかる所がでてきて大変。

そこを探しながら慎重に削りながらハマるまで何度も修正。

※削り過ぎると隙間ができて修正できなくなるので慎重に細かく修正する必要があります。

今回は少しだけサイズが大きかったので、端を削りながら微調整して何度もやり直します。

真っ直ぐ削っても、部屋が真四角ではないのでどこか引っかかる所がでてきて大変。

そこを探しながら慎重に削りながらハマるまで何度も修正。

※削り過ぎると隙間ができて修正できなくなるので慎重に細かく修正する必要があります。

via

diy-magazine.jp

4回目でようやく綺麗に収まりました。

あとは同じように野縁にビスが刺さるように固定します。

あとは同じように野縁にビスが刺さるように固定します。

天井用の「軽天ビス」で固定

via

diy-magazine.jp

ビスは天井用の「軽天ビス」という物を使います。

フレキタイプとラッパタイプがあるのですが、下地が木材で止める材質が石膏ボードと両方柔らかいのでラッパタイプの軽天ビスを使用します。

ネジの頭部分で石膏ボードを支える形になるので、上の写真のように打ち込みすぎると石膏ボードを突き抜けてしまうとビスで支える効力が無くなるので注意が必要です。

インパクトドライバーで作業する場合は、少しずつ打ち込むようにした方がいいですね。

フレキタイプとラッパタイプがあるのですが、下地が木材で止める材質が石膏ボードと両方柔らかいのでラッパタイプの軽天ビスを使用します。

ネジの頭部分で石膏ボードを支える形になるので、上の写真のように打ち込みすぎると石膏ボードを突き抜けてしまうとビスで支える効力が無くなるので注意が必要です。

インパクトドライバーで作業する場合は、少しずつ打ち込むようにした方がいいですね。

1人でも天井を張り替えることはできる!

via

diy-magazine.jp

雨漏りで腐っていた天井を石膏ボード天井に張り替えることができました。

隙間やビス部分にパテをして、壁紙を貼ったら完成です。

隙間やビス部分にパテをして、壁紙を貼ったら完成です。

【DIY】 相続物件のセルフリフォーム!#5

下に掲載しているのは、今回の作業動画です。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

石膏ボード1枚の重さは11kg。

1人で作業するにのはなかなか大変でした。

できるのであれば、誰かに手伝ってもらいながら作業する方が良いですが、1人で作業せざるを得ない方は脚立を補助替わりに作業してみてください。

次回作業は壁紙を剥いで、石膏ボードの隙間にパテ埋めをしていきたいと思います。

メッシュ状のファイバーテープを貼った方がいいのか、パテは粉を使うべきかなど悩み多い作業でした。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録 」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

1人で作業するにのはなかなか大変でした。

できるのであれば、誰かに手伝ってもらいながら作業する方が良いですが、1人で作業せざるを得ない方は脚立を補助替わりに作業してみてください。

次回作業は壁紙を剥いで、石膏ボードの隙間にパテ埋めをしていきたいと思います。

メッシュ状のファイバーテープを貼った方がいいのか、パテは粉を使うべきかなど悩み多い作業でした。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録 」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。