目次

今回は、パタッと畳んで収納可能な木製チェアをDIY!少ない材料にも関わらず頑丈に作ることができるのが特徴です。また、今回その制作をより簡単にするためのパーツもカシワバラさんの暮らし。の方でご用意させていただきました。もしご興味のある方は、そちらをお使いになって、いつもよりワンランク上のDIYを楽しんでみましょう。

はじめに

みなさんこんにちは。とんでもない暑さや大雨に翻弄され、家に引きこもることを余儀なくされていたカシワバラさんの暮らし。編集部です。こんな日はDIYに限る!と思い何を作ろうか考えていたのですが、如何せん物が増えてきてしまい、限られたお部屋のスペースと睨めっこしていました。そこで、今回は実用性はもちろん、収納性も高いプロダクトを作ろうと決意!「ものを置く場所がない...」と悩んでいたDIYerのみなさんのために、とっておきのDIYレシピと便利なアイテムをご用意しておきました。

作るもの

今回作るのはこちらの折り畳みチェア!シンプルな設計ながら作りは強固で、大人が椅子として使っても、キャンプやピクニックでミニテーブルとして使ってもOKです!

そして、このプロダクトのポイントはこちら!パタッとワンタッチで折り畳めるので、収納時に場所を取らず、持ち運びも簡単です。想像してみてください、自作の木製チェアを車に忍ばせておいて、河原で取り出して腰掛けるなんて、かっこよくないですか...!?こうした不純な動機もしっかりと携えて、早速作っていきましょう。

材料

座面(1×4材) 19×89mm 4本

振れ止め 910×6×24mm 1本

脚材 19×30×1820mm 1本

丸棒 15Φ×910mm 1本

ネジ 5×20mm 2本

ネジ 5×40mm 2本

振れ止め 910×6×24mm 1本

脚材 19×30×1820mm 1本

丸棒 15Φ×910mm 1本

ネジ 5×20mm 2本

ネジ 5×40mm 2本

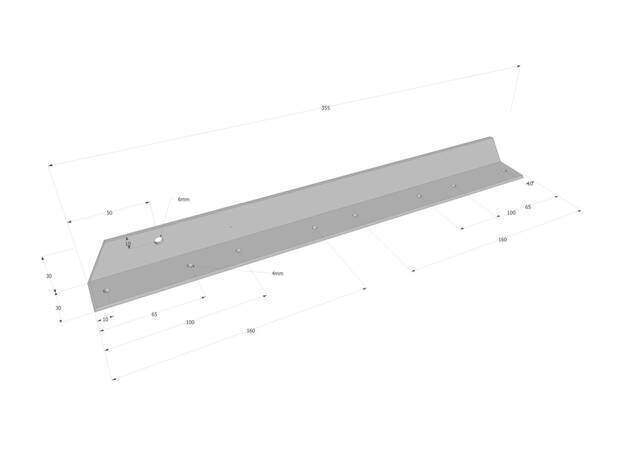

加工済みアングル

今回、この折り畳みチェアを簡単に作れるように、何と既に加工済みのアングルをご用意させていただきました!もちろん、なくても作ることは可能ですが、より楽に、よりクオリティの高い仕上がりになること間違いなしです。

購入はページ下部の岩西さんのInstagramアカウントへお問い合わせください!

購入はページ下部の岩西さんのInstagramアカウントへお問い合わせください!

STEP.01 脚の加工

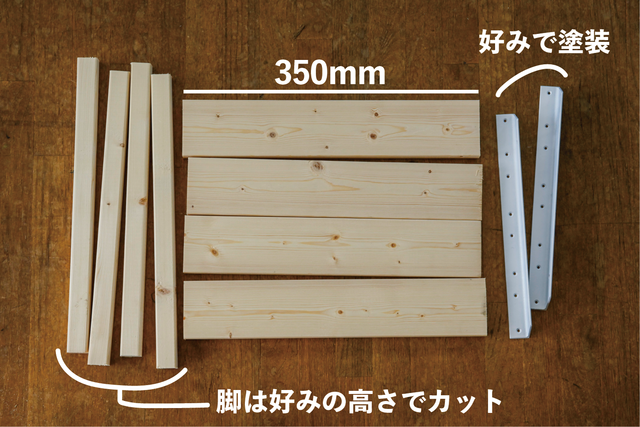

それでは早速作っていきましょう。まずは買ってきた材料を、椅子のサイズに合わせてカットしていきます。ワンバイ材は350mmの長さで4本切り出して、脚になる角材はお好みの長さでOKです。実際に2本をクロスさせてみて、どのくらいの高さが欲しいかを検証してみると良いでしょう。

また、お好みでアングルの塗装もしてみてください。木も塗装するなら問題ないのですが、無塗装だと黒アングルは少し主張が強すぎるので、今回は白にしています。

また、お好みでアングルの塗装もしてみてください。木も塗装するなら問題ないのですが、無塗装だと黒アングルは少し主張が強すぎるので、今回は白にしています。

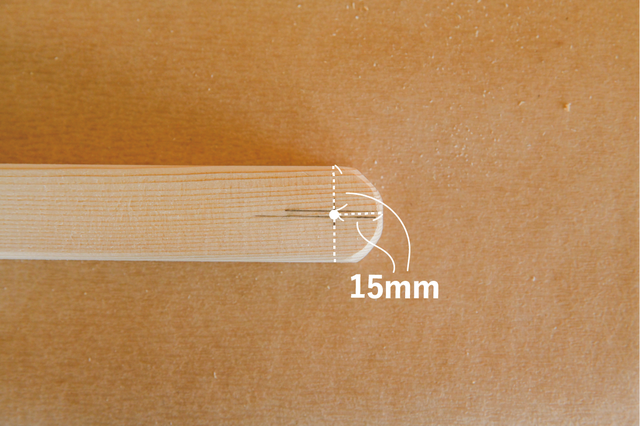

次に、脚材を座面に付けられるよう加工していきます。ボルトを通すためにΦ5mmの貫通穴と、ナットが収まるようにΦ11mmの穴を開けてください。位置は、片方の先端から写真のように15mm入ったところになります。

折り畳みの機構を作るにあたって、角は邪魔になるので緩いアールをつけて写真のようにカットしてください。

カットしたらやすりなどを使って研磨し、整えていきます。この時、どちらかが削れすぎてしまうと不恰好なので、左右のバランスをみながら進めていくことを意識してみてください。

アールがついたら、一度5×20mmのネジを使ってアングルに固定してみてください。

左右に動かしてみて、角がアングルに接触しなければOKです。もし当たってしまう場合は、少しずつやすっていくなどして調整しましょう!

左右に動かしてみて、角がアングルに接触しなければOKです。もし当たってしまう場合は、少しずつやすっていくなどして調整しましょう!

片方ができたら、それをガイドにして反対側の脚も加工していきます。

2本できたら、それぞれの中心に同じように穴を開け、5×40mmのネジを使って写真のように連結させましょう。こうすることで、椅子がどのようにして折り畳まれるのか、かなり完成図が見えてきましたね。

ここの中心の貫通穴はΦ5mmでボルトの頭が収まるように15mm穴を深さ5mm程度開けます。こうすることで、このようにネジがすっぽりと収まりました。こうしておかないとアングルに接触してしまい上手く折り畳まれませんので、重要なポイントです。

ここからは、丸棒を使って椅子が開きすぎないようにするストッパーを作っていきたいと思います。まずは丸棒を275mmの長さにカットし、図で示したように、脚材の先で15mmずつ内側に入った地点にマークしてください。そこに15mmのドリルビットで穴を開けます。

STEP.02 丸棒の取り付け

すると、このように丸棒がぴったり。なかなか入らない場合も、上からトントンと端材で叩くなどして丁寧に入れてあげましょう。

また、椅子としての安定感を高めるために振れ止めを取り付けます。写真のように脚材の幅いっぱいになる長さにカットしてから、細めのビスを使って固定していきましょう。薄い材料なので、インパクトドライバーではなく手回しでの作業をオススメします。

アングルには、予めビス穴が設けられています。座面の板を等間隔に並べたら、そのバランスが崩れないように慎重にビスで固定していきましょう。

次に、丸棒を一定のところで止めてくれるストッパーを配置します。今回はホームセンターで売っていたフックを取り付けましたが、端材をビスで固定するなど、とにかく丸棒を受け止めてくれるのであればなんでもOKです。

STEP.03 仕上げの工夫

脚の先端にもワンポイント。写真のようにガイドを使って地面と平行な切り口にすることで、椅子としての安定感が増します。見た目にもクオリティ高く見られますので、些細なことですが椅子をDIYする際にはぜひ実施したい工程ですね。

最後に、簡単に持ち運べるように持ち手を作っておきます!もちろんお好みですが、ドリルで開けた穴から穴へジグソーを使ってカットすることで、シンプルな楕円形の持ち手を作ることができちゃいます。

完成

以上で、木のナチュラルな輝きが眩しい折り畳みチェアが完成しました!部分的に鉄製のアングルを用いたこともあり、抜群の安定感とスタイリッシュさを実現したプロダクトになったと思います。

持ち運べる上に仕舞いやすい、そんな機能性の鬼のようなチェア、早速使っていきましょう!

持ち運べる上に仕舞いやすい、そんな機能性の鬼のようなチェア、早速使っていきましょう!

設置

早速、バルコニーでのチルタイムに使ってみました。来客時などに、サッと自作の椅子を差し出せる感じがとてもクールで、そのためだけにでも既に欲しくなってしまいます(笑)。

また、このようにミニテーブルとして活用することも。この程よい天板の広さが、ちょっとした談笑にはちょうど良い長さの時間を作ってくれます。自宅ではもちろん、これからのシーズンにはキャンプやピクニックでも活躍してくれること必至のプロダクトですね。

持ち手を使えば、このように移動もラクラク。車に積んでおいて、必要な時にサッと取り出して使える身軽さも魅力です。何より、市販のプラスチック製折り畳みチェアとは一線を画すこの佇まい、これだけで苦労して作る価値があるというものですね。

ご想像の通り、収納時にはお部屋のちょっとした隙間にすっぽり。普段どこに置いていても何となく邪魔になってしまうのが来客用チェアの悲しい性ですが、場所を取らないというのはそれだけで大正義です。

そして、持ち手を使えば思わぬレイアウトも可能に!壁面のちょっとした突起に引っ掛けることで、山小屋ライクな木製ウォールラックが完成です。丸棒のストッパーとして用意していたフックにも、つい何か引っかけたくなります。誰も、まさかこれが折り畳みチェアとは思いませんよね(笑)。

まとめ

カシワバラさんの暮らし。特製のアングルを使用した折り畳みチェア、いかがでしたでしょうか!機能性をこれでもかと詰め込んだプロダクトですので、これからのアウトドアシーズンのお供にぴったりだと思います。

今後も、このようなDIYを支援するパーツのご用意ができればと考えていますので、そちらもぜひお楽しみに。

撮影:薮内努(TAKIBI)

監修:岩西剛

今後も、このようなDIYを支援するパーツのご用意ができればと考えていますので、そちらもぜひお楽しみに。

撮影:薮内努(TAKIBI)

監修:岩西剛