目次

今回は木製サッシを作る会社「日本の窓」の青森工場に取材へ!木製で作られる窓枠「MADOBA」の魅力に迫ります。アルミとの違いや細かな製造方法など、たくさんの特徴や気づきを紹介していきます。

カシワバラさんの暮らし。へのリノベーション相談はこちらから!

リノベーションの費用やちょっとした暮らしの困りごとまで、カシワバラさんの暮らし。を運営する「カシワバラ・コーポレーション」にお気軽にお問い合わせください。

みなさん、こんにちは!

今回は木製サッシを作る会社「日本の窓」の、青森工場を取材してきました!

普段入ることのできない貴重な木製窓の製作現場でさまざまな発見がありましたので、みなさんに余すことなくお伝えできればと思います!

そもそも「窓枠ってアルミじゃないの?」と思ったあなた。本記事では、木製で作られる窓枠「MADOBA」がどのようにして高品質を保ちながら作られているのか、その製造過程や技術に、カシワバラさんの暮らし。編集部が迫ります。

また、なぜお客さまに長く愛されているのか、その魅力や特徴についても深掘りしていきますので、読み終わる頃にはきっと木製サッシが欲しくなっているでしょう!

今回は木製サッシを作る会社「日本の窓」の、青森工場を取材してきました!

普段入ることのできない貴重な木製窓の製作現場でさまざまな発見がありましたので、みなさんに余すことなくお伝えできればと思います!

そもそも「窓枠ってアルミじゃないの?」と思ったあなた。本記事では、木製で作られる窓枠「MADOBA」がどのようにして高品質を保ちながら作られているのか、その製造過程や技術に、カシワバラさんの暮らし。編集部が迫ります。

また、なぜお客さまに長く愛されているのか、その魅力や特徴についても深掘りしていきますので、読み終わる頃にはきっと木製サッシが欲しくなっているでしょう!

青森県にある「日本の窓」とは?

「日本の窓」は青森県十和田市を拠点に、木製の窓枠の製造に特化している会社です。

日本の気候風土に適した高品質な木製窓を提供しており、デザイン性と機能性の両立を日々、追求しています。

その代表作である「MADOBA」は、アルミサッシにはない数多くの魅力がユーザーの心を掴み、個人宅から事務所まで、幅広いシーンで注目を集めています。

また、地域社会とのつながりを大切にし、国産材を最大限に活用して、持続可能なものづくりを推進しているのも注目される要素の一つです。

以前カシワバラさんの暮らし。でも記事でご紹介した「東京組」の住宅でもこの木製の窓枠が採用されていますので、気になる方は是非チェックしてみてください!

日本の気候風土に適した高品質な木製窓を提供しており、デザイン性と機能性の両立を日々、追求しています。

その代表作である「MADOBA」は、アルミサッシにはない数多くの魅力がユーザーの心を掴み、個人宅から事務所まで、幅広いシーンで注目を集めています。

また、地域社会とのつながりを大切にし、国産材を最大限に活用して、持続可能なものづくりを推進しているのも注目される要素の一つです。

以前カシワバラさんの暮らし。でも記事でご紹介した「東京組」の住宅でもこの木製の窓枠が採用されていますので、気になる方は是非チェックしてみてください!

空間に温かみを。木製サッシ「MADOBA」の魅力とは?

MADOBAは、国産杉(無垢材)、欧州金物(高性能・デザイン性)、工場塗装(高耐久・高耐候)が掛け合わさってできた、日本の窓の代表的な製品。

アルミサッシと比較しても高い機密性や環境に優しい素材であることが特徴で、国内製なので信頼度も高い建材です。

そして、なんといっても目を惹くのはそのデザイン性。まだ日本国内で木製窓を取り扱うメーカーは多くなく、まさにこれからリフォームやリノベーションの選択肢として考えていきたい建材となっています。

アルミサッシと比較しても高い機密性や環境に優しい素材であることが特徴で、国内製なので信頼度も高い建材です。

そして、なんといっても目を惹くのはそのデザイン性。まだ日本国内で木製窓を取り扱うメーカーは多くなく、まさにこれからリフォームやリノベーションの選択肢として考えていきたい建材となっています。

STEP.01 加工

それでは、早速「MADOBA」が作られていく様子を見ていきましょう!

工程は大きく分けて3ステップ。加工・塗装・艤装となっています。

上の写真は木材加工のスペースです。

木材の加工機械がいくつも並び、天井には換気ダクトや配管が走っていますね。

そして、流石は木製サッシを作る工場。内装の至る所に木材が用いられ、暖かみのある雰囲気が感じられます。それと、工場全体で木材の良い香りがしたことも印象的です。

「MADOBA」はこのような環境で、一つ一つ丁寧に作られていました。

工程は大きく分けて3ステップ。加工・塗装・艤装となっています。

上の写真は木材加工のスペースです。

木材の加工機械がいくつも並び、天井には換気ダクトや配管が走っていますね。

そして、流石は木製サッシを作る工場。内装の至る所に木材が用いられ、暖かみのある雰囲気が感じられます。それと、工場全体で木材の良い香りがしたことも印象的です。

「MADOBA」はこのような環境で、一つ一つ丁寧に作られていました。

いきなり、ポツンと角材が。

これこそ、のちに窓枠となる角材です。

窓枠に使用される木材は、その機密性などにも関わるため寸法や仕上げがとても重要。

一見なんてことない端材のように見えますが、一定の寸法に切り出されており、見た目や耐久性が求められる窓枠に非常に適しています。

窓枠に使用される木材は、その機密性などにも関わるため寸法や仕上げがとても重要。

一見なんてことない端材のように見えますが、一定の寸法に切り出されており、見た目や耐久性が求められる窓枠に非常に適しています。

少年心をくすぐられる、専用の加工機械

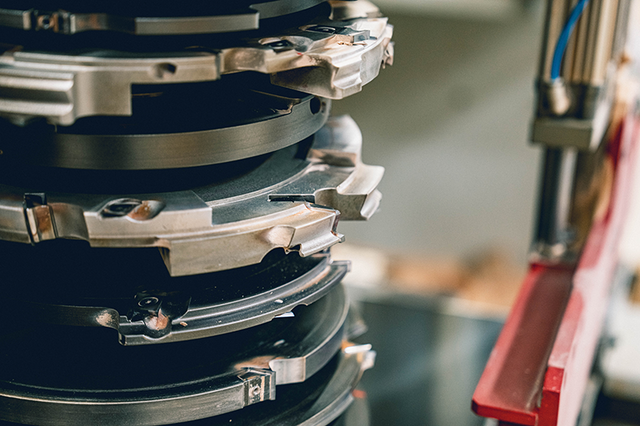

先ほどの角材を加工するということで、特別に機械の中を開けて見せてもらいました。

こちらのかっこいい機械は特定の切り込みや形状を木材に施すために使用され、カッターヘッドの形状や配置が、窓枠を組む際に必要な切り込みを作ることができるよう設計されています。

精密な加工を行うための回転刃やカッターのユニットがあり、木材の断面や形状が一貫して正確になります。

この加工作業も、後に窓の機能性や見た目を左右する重要なプロセスになるのだとか。

こちらのかっこいい機械は特定の切り込みや形状を木材に施すために使用され、カッターヘッドの形状や配置が、窓枠を組む際に必要な切り込みを作ることができるよう設計されています。

精密な加工を行うための回転刃やカッターのユニットがあり、木材の断面や形状が一貫して正確になります。

この加工作業も、後に窓の機能性や見た目を左右する重要なプロセスになるのだとか。

面白い形の凹凸ですね

こうして木材には特定の断面形状が作られ、木材同士を連結するためのジョイントが形成されます。

ご覧のように断面には凹凸や溝が作られ、他の木材としっかりと噛み合うように。

変わった形ですよね。ちなみに私には、ジャンケンのチョキに見えました。(笑)

これによって強固な連結が可能になり、窓全体の耐久性が向上し、長期間にわたって使用できる高品質な木製サッシが作られるのです。

ご覧のように断面には凹凸や溝が作られ、他の木材としっかりと噛み合うように。

変わった形ですよね。ちなみに私には、ジャンケンのチョキに見えました。(笑)

これによって強固な連結が可能になり、窓全体の耐久性が向上し、長期間にわたって使用できる高品質な木製サッシが作られるのです。

凹凸を作るために削った木屑は?

「MADOBA」の製造では、環境に配慮した設計がされており、接着剤の使用は最小限に抑えています。

そのため、製造工程で発生する木屑が有害物質をほぼ含まないため、近隣の農家が飼料として使えるほど安全なのだそうです。

製品自体のエコロジカルな価値が高まり、持続可能な製品開発の一環として評価されています。

そのため、製造工程で発生する木屑が有害物質をほぼ含まないため、近隣の農家が飼料として使えるほど安全なのだそうです。

製品自体のエコロジカルな価値が高まり、持続可能な製品開発の一環として評価されています。

窓枠の形が見えてきました!

加工した木材を専用の機械にセットして、一気にプレス!

しっかりと圧着することで窓枠の強度を高めるための、とても重要な工程と言えます。

さて、こちらで加工工程は終了。

木材の切り出しから連結まで流れるように作業が進み、あっという間な印象を受けました。

より良い窓づくりのために考え抜かれた、効率的な生産ラインなのでしょう。

しっかりと圧着することで窓枠の強度を高めるための、とても重要な工程と言えます。

さて、こちらで加工工程は終了。

木材の切り出しから連結まで流れるように作業が進み、あっという間な印象を受けました。

より良い窓づくりのために考え抜かれた、効率的な生産ラインなのでしょう。

STEP.02 塗装

ここからは木材の表面に塗料を塗る工程に入ります。

塗装工程は塗料によって風雨や紫外線などから木材を保護する目的と、インテリアにマッチする暖かみのある質感を与えて美観を高める目的があります。

とは言っても、平たい木材とは違い凹凸の多い窓枠を、それも大量に塗装していく現場は一体どのようになっているのでしょうか...?好奇心いっぱいで現場を覗かせていただきました!

塗装工程は塗料によって風雨や紫外線などから木材を保護する目的と、インテリアにマッチする暖かみのある質感を与えて美観を高める目的があります。

とは言っても、平たい木材とは違い凹凸の多い窓枠を、それも大量に塗装していく現場は一体どのようになっているのでしょうか...?好奇心いっぱいで現場を覗かせていただきました!

額縁が無数に並ぶ美術館?

塗装工程では、何やら窓枠が等間隔に吊るされていくではありませんか。

これにより塗装が均一に施され、乾燥も効率的に行われるようになるのだとか。

また、フレーム同士が接触しないように、、塗装面に傷をつけないようになど、配慮することが意外と多いのだそうです。

これにより塗装が均一に施され、乾燥も効率的に行われるようになるのだとか。

また、フレーム同士が接触しないように、、塗装面に傷をつけないようになど、配慮することが意外と多いのだそうです。

迫力のある塗装現場

コンベアで運ばれる窓枠を待っていたのは、まるでドラゴンのようなフォルムの塗装ロボット。

実際にロボットが細かな作業を行なっているところを見た時は、とても驚きました。

手塗りとの大きな違いは、ムラが出ることなく一貫した塗布が可能で、これが製品の*耐候性に影響するのだそう。

*耐候性とは

製品が時間とともに風雨や紫外線などの外的要因によって劣化しにくい特性を指します。適切な塗装がこの性能を確保するために非常に重要です。

実際にロボットが細かな作業を行なっているところを見た時は、とても驚きました。

手塗りとの大きな違いは、ムラが出ることなく一貫した塗布が可能で、これが製品の*耐候性に影響するのだそう。

*耐候性とは

製品が時間とともに風雨や紫外線などの外的要因によって劣化しにくい特性を指します。適切な塗装がこの性能を確保するために非常に重要です。

奥に運ばれた先では...

ロボットによって塗装された窓枠はそのまま奥のブースに運ばれ、吊るしたまま乾燥。

各層の塗装がしっかりと乾燥してから次の塗装に移ることで、ムラがなく、深みのある色を再現することができるため、塗装と乾燥の工程は通常3回行われます。

乾燥室内には、複数のフレームが吊り下げられており、塗装が均一に乾燥するように工夫されていました。

各層の塗装がしっかりと乾燥してから次の塗装に移ることで、ムラがなく、深みのある色を再現することができるため、塗装と乾燥の工程は通常3回行われます。

乾燥室内には、複数のフレームが吊り下げられており、塗装が均一に乾燥するように工夫されていました。

STEP.03 艤装(ぎそう)工程

ここからは艤装(ぎそう)工程に突入。

艤装とは、塗装が完了した窓枠に、金物やガラスなどのパーツを取り付けることです。

つまり、窓づくりの最終段階。

長かった工程の仕上げのフェーズなのです。

ここまで来たらあと少し。見ていきましょう。

艤装とは、塗装が完了した窓枠に、金物やガラスなどのパーツを取り付けることです。

つまり、窓づくりの最終段階。

長かった工程の仕上げのフェーズなのです。

ここまで来たらあと少し。見ていきましょう。

ここからは手作業

先ほどまでは専用のロボットを使い、均一になるように塗装をしてきました。

しかし、ここからは職人たちの熟練した手作業により、丁寧にパーツを取り付けていきます。

パーツを取り付けた後には、窓の開閉などに問題がないかを確認するため、実際に工場で仮の設備に取り付けて動作チェック。高品質な商品として出荷するため、細かい調整が行われていました。

しかし、ここからは職人たちの熟練した手作業により、丁寧にパーツを取り付けていきます。

パーツを取り付けた後には、窓の開閉などに問題がないかを確認するため、実際に工場で仮の設備に取り付けて動作チェック。高品質な商品として出荷するため、細かい調整が行われていました。

慎重に慎重に

所員さんが吸盤を使いガラスを持ち上げていますが、これは非常に壊れやすく重量のあるガラスを、安全かつ正確にフレーム配置している最中。

後から聞いた話ですが、やはり重量があるため、持ち上げるのは2人でも一苦労なのだとか。

それでも、この方法が破損を防ぎつつ、効率よく進めることができる唯一の方法だそうです。

後から聞いた話ですが、やはり重量があるため、持ち上げるのは2人でも一苦労なのだとか。

それでも、この方法が破損を防ぎつつ、効率よく進めることができる唯一の方法だそうです。

正確さを求められるビス留め

次に木材を上から取り付けることでガラスを固定していきます。

写真のように中央からビスで留めていることが不思議に思ったのでお聞きしたところ、木材は端から留めていくと僅かなズレが反対側に溜まり、ハマらなくなってしまうことがあるのだそう。こういった節々に職人の技が光りますね。

一見、簡単そうに見えますが、実は繊細な作業でズレの発生や、勢い余ってドライバーがガラスに当たって傷をつけないように注意を払っていると所員さんが仰っていました。

写真のように中央からビスで留めていることが不思議に思ったのでお聞きしたところ、木材は端から留めていくと僅かなズレが反対側に溜まり、ハマらなくなってしまうことがあるのだそう。こういった節々に職人の技が光りますね。

一見、簡単そうに見えますが、実は繊細な作業でズレの発生や、勢い余ってドライバーがガラスに当たって傷をつけないように注意を払っていると所員さんが仰っていました。

このロボットはなんでしょう?

最後にガラスと木枠の間にパッキンを追加して、機密性を高める作業に移ります。

パッキンは、ガラスと木枠の間の隙間を埋める重要な要素であり、こちらも専用のロボットによって風雨や埃の侵入を防ぎ、断熱性や防音性を向上させます。

ロボットを使用することで、下から上へと人間の手では難しい均一な圧力でパッキンを挿入することができるため、長期にわたる機密性を保つことが可能になるのだとか。

パッキンは、ガラスと木枠の間の隙間を埋める重要な要素であり、こちらも専用のロボットによって風雨や埃の侵入を防ぎ、断熱性や防音性を向上させます。

ロボットを使用することで、下から上へと人間の手では難しい均一な圧力でパッキンを挿入することができるため、長期にわたる機密性を保つことが可能になるのだとか。

完成

さまざまな工程を経て、ついに「MADOBA」が完成しました!

皆さん、仕上がりはいかがでしょうか?

日本人にとって馴染みのある質感と優しさを兼ね備える国産杉を使っているため、

日常でよく目にするアルミサッシとは違い、木製特有の重厚感や特別感がお家をより素晴らしいものに見せてくれるはずです。

メンテナンスが可能な木製窓と住宅が一緒に歳を重ねていく。

家に対する愛着がより一層増すこと間違いなしの「MADOBA」。

一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

皆さん、仕上がりはいかがでしょうか?

日本人にとって馴染みのある質感と優しさを兼ね備える国産杉を使っているため、

日常でよく目にするアルミサッシとは違い、木製特有の重厚感や特別感がお家をより素晴らしいものに見せてくれるはずです。

メンテナンスが可能な木製窓と住宅が一緒に歳を重ねていく。

家に対する愛着がより一層増すこと間違いなしの「MADOBA」。

一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

法人から個人まで、気軽にご相談が可能

今回の記事では木製窓「MADOBA」の製造に迫ってみましたが、いかがでしたでしょうか?

個人宅以外にも、オフィスやホテルなど、法人向けの販売もされているそうです。気になる方はオンラインでのご相談はもちろん、ぜひ一度青森の工場に足を運んでみてください。

リフォームや物件ご購入の際にはご検討ください!

個人宅以外にも、オフィスやホテルなど、法人向けの販売もされているそうです。気になる方はオンラインでのご相談はもちろん、ぜひ一度青森の工場に足を運んでみてください。

リフォームや物件ご購入の際にはご検討ください!

木製サッシの日本の窓

日本の窓の詳細はこちらから!

カシワバラさんの暮らし。へのリノベーション相談はこちらから!

リノベーションの費用やちょっとした暮らしの困りごとまで、カシワバラさんの暮らし。を運営する「カシワバラ・コーポレーション」にお気軽にお問い合わせください。