目次

28歳で福岡へ移住し、築40年を超える2件の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。前回はキッチンの壁を塗装をしました。今回はキッチンのタイル壁に化粧板を取り付ける作業と壁を壊してできた穴を塞ぐ作業をします。

セーチのDIYリノベ記録 一軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。28歳で福岡へ移住し、築40年を超える2つの物件をセルフリノベーションしながら生活しているセーチです。

前回はキッチンに備え付けられた棚を解体し、壁面に塗装を施しました。

今回はキッチン壁に化粧板を取り付ける過程で、タイル壁の凹凸に悪戦苦闘した様子をご紹介します。

前回はキッチンに備え付けられた棚を解体し、壁面に塗装を施しました。

今回はキッチン壁に化粧板を取り付ける過程で、タイル壁の凹凸に悪戦苦闘した様子をご紹介します。

前回の記事はこちらから

化粧板を取り付ける前の状況

via

diy-magazine.jp

これが作業前のキッチンタイル壁の状況です。

間近らしたタイルで施工されています。

画像を見ると、向かって左側の下部分だけコンクリートがむき出しになっています。

小さい頃の記憶をたどると、確かにこの部分にコンロがあった気が・・・

コチラ側にコンロやシンクなどが設置されていたのかもしれません。

そんな懐かしい思い出に浸りつつも、今目の前にあるのは中途半端に剥がされたタイルとむき出しのコンクリ。

どうすればいいのか分からず放心状態です。

全てがタイルで覆われていたのであれば、ペンキで塗るなどして部分的にカラーを入れようかなと考えていましたが、この状態では板を貼って見た目を整えるしかないなと思ってしまいます。

タイルに直接ベニヤ板を取り付けてペンキを塗れば、早くて安くて綺麗になるし言うことないな…ということで、近くのホームセンターにベニヤ板を買いに行きます。

今回は、240mm×90mmの白い化粧板を1枚1700円で4枚買いました。

化粧板の存在を知らずにいたので、白い板を見つけた時は嬉しかったです。

間近らしたタイルで施工されています。

画像を見ると、向かって左側の下部分だけコンクリートがむき出しになっています。

小さい頃の記憶をたどると、確かにこの部分にコンロがあった気が・・・

コチラ側にコンロやシンクなどが設置されていたのかもしれません。

そんな懐かしい思い出に浸りつつも、今目の前にあるのは中途半端に剥がされたタイルとむき出しのコンクリ。

どうすればいいのか分からず放心状態です。

全てがタイルで覆われていたのであれば、ペンキで塗るなどして部分的にカラーを入れようかなと考えていましたが、この状態では板を貼って見た目を整えるしかないなと思ってしまいます。

タイルに直接ベニヤ板を取り付けてペンキを塗れば、早くて安くて綺麗になるし言うことないな…ということで、近くのホームセンターにベニヤ板を買いに行きます。

今回は、240mm×90mmの白い化粧板を1枚1700円で4枚買いました。

化粧板の存在を知らずにいたので、白い板を見つけた時は嬉しかったです。

via

diy-magazine.jp

板を取り付ける前に、まずはむき出しのコンクリ部分を埋めないと、隙間から板が浮いてきてしまうので、化粧板を貼れないことに気が付きました。

なので、下地としてベニヤ板を木工用ボンドで接着させることにしました。

1日置いて引っ付くのを待っている間に、先日購入した白い化粧板をカットします。

タイルを白ペンキで塗った時も良かったのですが、化粧板の方が見栄えがいいですね。

なので、下地としてベニヤ板を木工用ボンドで接着させることにしました。

1日置いて引っ付くのを待っている間に、先日購入した白い化粧板をカットします。

タイルを白ペンキで塗った時も良かったのですが、化粧板の方が見栄えがいいですね。

ボンドだけでベニヤ板をタイルに貼れるのか

via

diy-magazine.jp

白い化粧板を取り付ける前にふと「ボンドだけでベニヤ板をタイルに貼れるのか?」と疑問に思いました。

下処理でコンクリに貼ったベニヤ板の引っ付き具合が微妙だったからです。

所々浮いていて、完全に貼れていない状況に不安を感じました。

気になって調べてみると、やはりボンドでの接着では剥がれてくるというコメントが大半でした。(ベニヤ板などはたわんでくるのいずれ剥がれるそうです)

そうなると、ボンドと両面テープで貼り付けようと思っていた今回の作業を見直さないといけない・・・

この段階でタイルを剥がしたり、パテで隙間を埋めたり、時間がかかる作業はしたくないので、多少見栄えが悪くてもなんとか化粧板を張り付ける方法がないか考えました。

下処理でコンクリに貼ったベニヤ板の引っ付き具合が微妙だったからです。

所々浮いていて、完全に貼れていない状況に不安を感じました。

気になって調べてみると、やはりボンドでの接着では剥がれてくるというコメントが大半でした。(ベニヤ板などはたわんでくるのいずれ剥がれるそうです)

そうなると、ボンドと両面テープで貼り付けようと思っていた今回の作業を見直さないといけない・・・

この段階でタイルを剥がしたり、パテで隙間を埋めたり、時間がかかる作業はしたくないので、多少見栄えが悪くてもなんとか化粧板を張り付ける方法がないか考えました。

via

diy-magazine.jp

考えた末、ベニヤ板の端にビスを埋め込めば貼ることができるのではと思い、インパクトドライバーに装着できる5mmのコンクリ用ドリルビスと止める部品(アンカープラグ)を購入。

しかし、何も考えずタイルの真ん中あたりに穴を空けたらタイルが割れてしまいました・・・

なので、タイルの隙間に穴を空けるようにしました。

めちゃくちゃ固くて、全く入っていかずに絶望しましたが、かなり力を入れて押し込むようにインパクトドライバーを回し続けると、少しずつコンクリが削れて穴が空きました。

コンクリに穴を開ける作業は丸ノコのそれよりもさらに音が大きく、工事現場のダダダダダダという騒音と同じくらいの大きさでした。

しかし、何も考えずタイルの真ん中あたりに穴を空けたらタイルが割れてしまいました・・・

なので、タイルの隙間に穴を空けるようにしました。

めちゃくちゃ固くて、全く入っていかずに絶望しましたが、かなり力を入れて押し込むようにインパクトドライバーを回し続けると、少しずつコンクリが削れて穴が空きました。

コンクリに穴を開ける作業は丸ノコのそれよりもさらに音が大きく、工事現場のダダダダダダという騒音と同じくらいの大きさでした。

via

diy-magazine.jp

ベニヤ板を貼った部分は、化粧板の固定位置で印をつけ、アンカープラグを差し込んでいます。この写真では先端しか挿していませんが、ここからカナヅチで叩いて、完全にアンカープラグを埋め込みました。

すべての穴にアンカープラグを設置できたら、いよいよ化粧板を超強力両面テープとボンドで貼っていきます。

両面テープはカーペット用だと弱そうだと思ったので、厚さが薄いプロ用のもの(厚さ1mm以下)を買いました。

すべての穴にアンカープラグを設置できたら、いよいよ化粧板を超強力両面テープとボンドで貼っていきます。

両面テープはカーペット用だと弱そうだと思ったので、厚さが薄いプロ用のもの(厚さ1mm以下)を買いました。

via

diy-magazine.jp

両面テープとボンドだけで壁に取り付けたのが上画像です。

微妙に浮いて隙間が空いてます。

この上から、あらかじめ目印をつけていた部分に穴を開けてビスを留めをし、キッチリ固定します。

この時にコンクリに設置してるアンカープラグと同じ場所に穴を開けないと、ビスが留められないので注意です!

微妙に浮いて隙間が空いてます。

この上から、あらかじめ目印をつけていた部分に穴を開けてビスを留めをし、キッチリ固定します。

この時にコンクリに設置してるアンカープラグと同じ場所に穴を開けないと、ビスが留められないので注意です!

via

diy-magazine.jp

ビス留めをし、化粧板の貼り付けが完成した様子です。

がらっと雰囲気が変わりました!

がらっと雰囲気が変わりました!

via

diy-magazine.jp

引きで見ても一目瞭然。

タイル壁が無くなるだけでかなり印象が変わりましたね。

出窓の上部分にもデザイン的に化粧板を取り付けてみました。

ここは色を変えたり磁石がくっつ壁にしてもいいかなと考えています。

タイルにベニヤ板を貼り付ける場合は、ボンドや両面テープだけだと落ちてしまう可能性が高いので、コンクリ用ビットで穴を開けてから固定させた方がいいです。

タイル壁が無くなるだけでかなり印象が変わりましたね。

出窓の上部分にもデザイン的に化粧板を取り付けてみました。

ここは色を変えたり磁石がくっつ壁にしてもいいかなと考えています。

タイルにベニヤ板を貼り付ける場合は、ボンドや両面テープだけだと落ちてしまう可能性が高いので、コンクリ用ビットで穴を開けてから固定させた方がいいです。

壁を壊した、その後の話

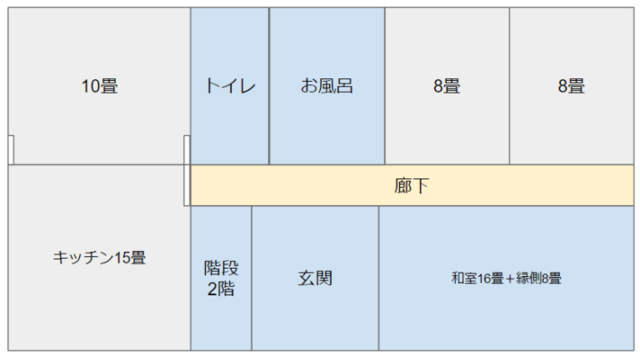

このキッチンは、元々10畳間と壁を隔てていたのですが、以前リノベーションで壁を壊し、一間に改造しています。そのときの様子がこちら。

壁を壊した後の床に溝ができた

via

diy-magazine.jp

壊していく過程の中で、壁の破片がどこかに落ちていくことにふと気がつきました。

破片がどこへいくのか見てみると、なんと壁裏の床に穴が空いていました。

これは大変だ・・・

しかも柱から床に沿って、カバーのような木材が取り付けられているので、どうやってその穴を埋めたらいいのかわかりません。

調べてみると、このカバーのような木材は巾木(はばき)という物らしく、床と壁の突合せの所のアラ隠しや掃除の時などに壁を傷めないようにするものみたいです。

クロスが主流になってからは、クロスの剥がれと汚れ防止する目的で使用されているということもわかりました。

この巾木があると穴を埋めることができないので、まずは取り除きます。

新しい家であれば隠し釘や接着剤で取り付けられている巾木ですが、築40年にもなると柱と一体型になっています・・・

どうあがいても綺麗に外すことができなかったので、結局ノコギリで少しずつ切れ目を入れて切断しました。

破片がどこへいくのか見てみると、なんと壁裏の床に穴が空いていました。

これは大変だ・・・

しかも柱から床に沿って、カバーのような木材が取り付けられているので、どうやってその穴を埋めたらいいのかわかりません。

調べてみると、このカバーのような木材は巾木(はばき)という物らしく、床と壁の突合せの所のアラ隠しや掃除の時などに壁を傷めないようにするものみたいです。

クロスが主流になってからは、クロスの剥がれと汚れ防止する目的で使用されているということもわかりました。

この巾木があると穴を埋めることができないので、まずは取り除きます。

新しい家であれば隠し釘や接着剤で取り付けられている巾木ですが、築40年にもなると柱と一体型になっています・・・

どうあがいても綺麗に外すことができなかったので、結局ノコギリで少しずつ切れ目を入れて切断しました。

いざ、フローリングの溝を埋める

via

diy-magazine.jp

溝から内部を覗くと、家を支える基礎がありました。

見えるのもが地面そのものだったらどうしようかと思いましたが、基礎があったので、その上に木材を積み重ねてフローリングの土台にしようと思いました。

木材は、切断した敷居に使われていたものを再利用。

サイズが合うように丸ノコでカットし、溝に8枚の木材を詰め込んでいます。

最後は、厚めのベニヤ板でカバーするようにしたら、完全にフラットな床になりました。

ここの施工方法は、お金と時間との相談になります。

今回はあまりお金を掛けずに進めていきたかったので、床は張りなおさず、余っている木材を再利用しての作業としました。

床を張りなおす場合は、隙間の部分もサイズに入れてやり直せば問題ないと思います。

今回は床の上にフロアタイルを敷き詰める予定なので、まずは出来てしまった隙間を埋めるような工程で進めていきました。

見えるのもが地面そのものだったらどうしようかと思いましたが、基礎があったので、その上に木材を積み重ねてフローリングの土台にしようと思いました。

木材は、切断した敷居に使われていたものを再利用。

サイズが合うように丸ノコでカットし、溝に8枚の木材を詰め込んでいます。

最後は、厚めのベニヤ板でカバーするようにしたら、完全にフラットな床になりました。

ここの施工方法は、お金と時間との相談になります。

今回はあまりお金を掛けずに進めていきたかったので、床は張りなおさず、余っている木材を再利用しての作業としました。

床を張りなおす場合は、隙間の部分もサイズに入れてやり直せば問題ないと思います。

今回は床の上にフロアタイルを敷き詰める予定なので、まずは出来てしまった隙間を埋めるような工程で進めていきました。

次回は、この部屋一面に白いフロアタイルを貼る作業です!

部屋の角から貼り始めて、途中で部屋が台形だということに気付き修正しながら進めたりと、次回もいろいろと悩みながらの作業になります。

タグに「セーチのリノベ記録 一軒目」とつけていくので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。なるべく工程別に解説できるように、シリーズ物としてお伝えしていきます。

※この記事は2018年9月9日に「DIY MAGAZINE」で公開された記事を再編集したものです。

部屋の角から貼り始めて、途中で部屋が台形だということに気付き修正しながら進めたりと、次回もいろいろと悩みながらの作業になります。

タグに「セーチのリノベ記録 一軒目」とつけていくので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。なるべく工程別に解説できるように、シリーズ物としてお伝えしていきます。

※この記事は2018年9月9日に「DIY MAGAZINE」で公開された記事を再編集したものです。