目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目に続いて、築45年の相続物件(2軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。今回は雨漏りで壊れた天井を作り直す作業に取り掛かります。

セーチのリノベ記録 二軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

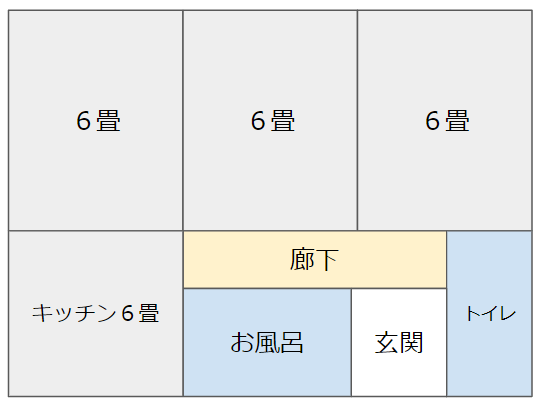

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

前回の記事では、間取り図の右上、6畳部分の屋根に登って、瓦を剥いだり防水シートを敷いだりして雨漏りの修理をしました。

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

前回の記事では、間取り図の右上、6畳部分の屋根に登って、瓦を剥いだり防水シートを敷いだりして雨漏りの修理をしました。

前回の記事はこちら

今回は、解体した部屋の天井の枠組みを作り直す作業です!

天井の構造を理解して必要な道具を把握する

via

diy-magazine.jp

この家の天井の構造を知る前に、まずは一般的な、吊り天井と呼ばれる天井の構造を説明します。

普段僕たちが見ている「天井」ですが、実は複雑な構造をしています。

仕上げに近い部分から、

仕上材→石膏ボード→野縁(のぶち)→野縁受け→吊木→梁という順番で構成されています。

この画像で僕が触っているのが野縁(のぶち)という部分。

ここに石膏ボードをビス止めすれば天井が仕上がります。

野縁を支えている部材を「野縁受け」と言うのですが、この家は古すぎて石膏ボードが使われておらず、野縁受けもありませんでした。

ひとまず、ここでこの家の天井の構造が分かったので、次は木材を購入して、骨組みを作っていく準備をしましょう。

普段僕たちが見ている「天井」ですが、実は複雑な構造をしています。

仕上げに近い部分から、

仕上材→石膏ボード→野縁(のぶち)→野縁受け→吊木→梁という順番で構成されています。

この画像で僕が触っているのが野縁(のぶち)という部分。

ここに石膏ボードをビス止めすれば天井が仕上がります。

野縁を支えている部材を「野縁受け」と言うのですが、この家は古すぎて石膏ボードが使われておらず、野縁受けもありませんでした。

ひとまず、ここでこの家の天井の構造が分かったので、次は木材を購入して、骨組みを作っていく準備をしましょう。

サイズを測って木材を準備する

via

diy-magazine.jp

まずは部屋のサイズ計測。

短手が250㎝、長手が350㎝でした。

今回は、長手に野縁を持ってきて、短手に野縁受けを設置しようと思います。

石膏ボードをビス止めできればいいので、軽くて細い木でもいいのですが、野縁を固定する部屋の周り木が4㎝あったので、高さを合わせる為に4×4㎝の木材を準備しました。

野縁受けは、野縁と同じ太さだと心配だったので4×4㎝より太い4.5×6㎝を購入。

野縁受けがしっかりとしていれば、石膏ボードの重みでたるむ可能性も低くなると思い、太めのものを選びました。

短手が250㎝、長手が350㎝でした。

今回は、長手に野縁を持ってきて、短手に野縁受けを設置しようと思います。

石膏ボードをビス止めできればいいので、軽くて細い木でもいいのですが、野縁を固定する部屋の周り木が4㎝あったので、高さを合わせる為に4×4㎝の木材を準備しました。

野縁受けは、野縁と同じ太さだと心配だったので4×4㎝より太い4.5×6㎝を購入。

野縁受けがしっかりとしていれば、石膏ボードの重みでたるむ可能性も低くなると思い、太めのものを選びました。

via

diy-magazine.jp

木材はそれぞれ7.8本購入しました。(失敗してもいいように余分に用意)

※木材は購入してすぐに取り付けないと湿気で歪んでくることがあるので取り付ける直前に買った方が良いです。

※木材は購入してすぐに取り付けないと湿気で歪んでくることがあるので取り付ける直前に買った方が良いです。

天井裏に入れる断熱材を選ぶ

via

diy-magazine.jp

天井裏に入れる断熱材は、スタイロフォームがいいのかグラスウールがいいのか迷いましたが、

一般的にはグラスウールを使うことが多いみたいです。

(いろいろ良し悪しがあるのでどちらが良いといいがたいみたいですが)

袋入りのグラスウールは天井に広げて止めるだけでいいので、素人でも簡単です。

枠組みを作った後に設置したいと思います。

一般的にはグラスウールを使うことが多いみたいです。

(いろいろ良し悪しがあるのでどちらが良いといいがたいみたいですが)

袋入りのグラスウールは天井に広げて止めるだけでいいので、素人でも簡単です。

枠組みを作った後に設置したいと思います。

野縁受けを取り付ける

via

diy-magazine.jp

今回は部屋の壁がある状態なので、そこに野縁受けを取り付けていきます。

※壁が無い場合は、天井に吊り木を取り付けてから野縁受けを固定して設置します。

今回は60㎝間隔で固定しましたが、野縁がたるまなければいいので90㎝間隔で設置しても良かったのかもしれません。

※壁が無い場合は、天井に吊り木を取り付けてから野縁受けを固定して設置します。

今回は60㎝間隔で固定しましたが、野縁がたるまなければいいので90㎝間隔で設置しても良かったのかもしれません。

via

diy-magazine.jp

強度を考えて250㎝の縦向きに野縁受けを設置しました。

約70㎏の僕がぶら下がれるくらい頑丈です。

※設置した野縁受けは4.5㎝×6㎝の太さ。

設置面積の多い6㎝部分を横にしていたのですが、強度を考慮し4.5㎝部分を横にしました。

約70㎏の僕がぶら下がれるくらい頑丈です。

※設置した野縁受けは4.5㎝×6㎝の太さ。

設置面積の多い6㎝部分を横にしていたのですが、強度を考慮し4.5㎝部分を横にしました。

野縁を取り付ける

via

diy-magazine.jp

野縁受けの取り付けが終わったので、野縁を取り付けます。

野縁を固定する木にピッタリハマるようにしたいので少し長めにカットし、金づちで高さを合わせつつ微調整しながら取り付けます。

石膏ボードが91㎝サイズなので、野縁は45.5㎝間隔で取り付け石膏ボードのビス止めがしやすいようにしています。

※長さ350㎝もあるので結構重いです・・・

野縁を固定する木にピッタリハマるようにしたいので少し長めにカットし、金づちで高さを合わせつつ微調整しながら取り付けます。

石膏ボードが91㎝サイズなので、野縁は45.5㎝間隔で取り付け石膏ボードのビス止めがしやすいようにしています。

※長さ350㎝もあるので結構重いです・・・

野縁をビス止め

via

diy-magazine.jp

野縁をはめ込むことができたら、ビスで固定します。

部屋のまわりは斜めに2本づつ固定。

野縁受けと重なっている箇所もそれぞれ2本ずつビスで固定しました。

※木材が少し曲がっている場合があるので、野縁受けと固定するときは部屋の端から距離を測って固定した方が後々の作業がやりやすくなります。

部屋のまわりは斜めに2本づつ固定。

野縁受けと重なっている箇所もそれぞれ2本ずつビスで固定しました。

※木材が少し曲がっている場合があるので、野縁受けと固定するときは部屋の端から距離を測って固定した方が後々の作業がやりやすくなります。

吊り木を準備して野縁受けに取り付ける

via

diy-magazine.jp

吊り木は天井がたわまないようにする役割があるので、91㎝間隔で設置できればよいのですが、梁の位置が合わず、一部は野縁に固定する形になってしまいました。

今回は、野縁受けの端を壁に固定しているので、壁側がたわむという心配はありません。

部屋の真ん中に位置する野縁受けを重点的に固定しました。

※この段階で梁の位置を確認しつつ野縁受けを取り付けるべきだと気づきました・・・

吊り木は野縁より一回り細い木を使っています。

今回は、野縁受けの端を壁に固定しているので、壁側がたわむという心配はありません。

部屋の真ん中に位置する野縁受けを重点的に固定しました。

※この段階で梁の位置を確認しつつ野縁受けを取り付けるべきだと気づきました・・・

吊り木は野縁より一回り細い木を使っています。

天井の骨組みはDIYでも作れる

【DIY】 相続物件のセルフリフォーム!#4

下に掲載しているのは、今回の作業動画です。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

天井をDIYで作るとなると、何から手をつけていいのか分かりませんでした。

今回の作業手順や天井の造りを理解しておけば天井の骨組みはDIYできますね。

今回は6畳の部屋でしたので、野縁や野縁受けのサイズはこの太さにしました。

広い部屋の場合は、野縁を繋げ合わせたり野縁受けを太くしたりしないといけない場合もあるので、機会があれば試してみたいと思います。

次回作業は、断熱材を入れて石膏ボードで天井を作る作業です。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

今回の作業手順や天井の造りを理解しておけば天井の骨組みはDIYできますね。

今回は6畳の部屋でしたので、野縁や野縁受けのサイズはこの太さにしました。

広い部屋の場合は、野縁を繋げ合わせたり野縁受けを太くしたりしないといけない場合もあるので、機会があれば試してみたいと思います。

次回作業は、断熱材を入れて石膏ボードで天井を作る作業です。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。