目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。3軒目4軒目に続いて、築32年の中古マンション(5軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。

セーチのリノベ記録 五軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

築32年の中古マンションを賃貸向けにリノベーションします。

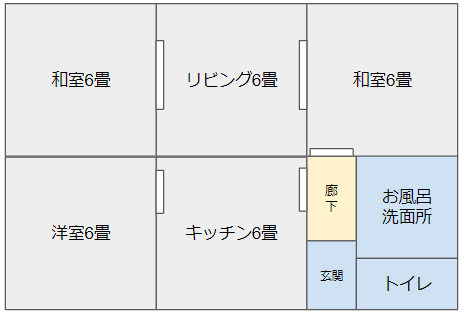

広さは約70㎡、3軒目にDIYした中古マンションシリーズと同じ建物で、もう一部屋空きがでたので修理を依頼されました。※リノベーションの見積もりを業者に出したところ、採算が合わないので父から私に依頼されました。

間取りを3LDKから2LDKに変更しリビングキッチンを大きくして、他の物件と差別化を図ろうと思います。 この部屋は賃貸として貸し出す予定なのでなるべく早く作業を進めていきます。

中古マンション購入を検討している方 リノベーションを検討している方の参考になるよう、どこにどれ位の費用が掛かったのか最後にお届けしたいと思います。

築32年の中古マンションを賃貸向けにリノベーションします。

広さは約70㎡、3軒目にDIYした中古マンションシリーズと同じ建物で、もう一部屋空きがでたので修理を依頼されました。※リノベーションの見積もりを業者に出したところ、採算が合わないので父から私に依頼されました。

間取りを3LDKから2LDKに変更しリビングキッチンを大きくして、他の物件と差別化を図ろうと思います。 この部屋は賃貸として貸し出す予定なのでなるべく早く作業を進めていきます。

中古マンション購入を検討している方 リノベーションを検討している方の参考になるよう、どこにどれ位の費用が掛かったのか最後にお届けしたいと思います。

石膏ボードを廃棄

via

diy-magazine.jp

解体作業が梅雨の時期だったので、雨が降って廃材を処理できていませんでした。

自宅の軽トラに積み込んでまとめて捨てに行きます。

軽トラと部屋との往復をひたすら繰り返し積み込み、暑さとマスクの影響もあり軽い酸欠状態になりました。廃棄場までは往復1時間30分かかるので、この作業で1日が終わります。

※廃棄量は重量か1㎥あたりいくらと値段がきまっているので、できるだけまとめて持っていくようにしています。

自宅の軽トラに積み込んでまとめて捨てに行きます。

軽トラと部屋との往復をひたすら繰り返し積み込み、暑さとマスクの影響もあり軽い酸欠状態になりました。廃棄場までは往復1時間30分かかるので、この作業で1日が終わります。

※廃棄量は重量か1㎥あたりいくらと値段がきまっているので、できるだけまとめて持っていくようにしています。

スタイロフォームを壁に詰めて断熱

via

diy-magazine.jp

廊下や窓側の壁にスタイロフォームを入れて断熱効果を高めます。(厚さ20mmのスタイロフォームを使用。)

via

diy-magazine.jp

スタイロフォームはカッターで簡単に切断できるので隙間に合わせてサイズ調整していきます。

※スタイロフォームは1枚1,000円強します。部屋をグルっと囲むように入れていくので、約20枚程使用します。

※スタイロフォームは1枚1,000円強します。部屋をグルっと囲むように入れていくので、約20枚程使用します。

via

diy-magazine.jp

和室だった部屋の壁は木がボロボロだったので撤去して付け直します。

そのまま使えればベストでしたがこればっかりは解体してみないと分からないのでしょうがないです。

既存のスタイロフォームはコンクリートから剥がれなかったので、残った釘を切断してそのまま使用します。

そのまま使えればベストでしたがこればっかりは解体してみないと分からないのでしょうがないです。

既存のスタイロフォームはコンクリートから剥がれなかったので、残った釘を切断してそのまま使用します。

via

diy-magazine.jp

床用に用意していた15mm厚の板を代用します。

固定する釘はコンクリートに打ち込んでいたので、少し面倒な作業になりそうです。

以前はハンマードリルを使ってビスを固定しましたが、インパクトドライバーでできれば音を気にしなくて良いので作業効率が上がります。(インパクトドライバー用のコンクリートビットを使って試してみます)

固定する釘はコンクリートに打ち込んでいたので、少し面倒な作業になりそうです。

以前はハンマードリルを使ってビスを固定しましたが、インパクトドライバーでできれば音を気にしなくて良いので作業効率が上がります。(インパクトドライバー用のコンクリートビットを使って試してみます)

via

diy-magazine.jp

45mmのコンクリートビスを使って固定してみた所、空回りしているので45mmだと長さが足りないようです。

60mmのコンクリートビスを用意して再度挑戦しましたがビスが全然打ち込めません。

この長さのビスを打ち込むには、ハンマードリルで深く下穴を作らないと無理そうです。

ハンマードリルは音が凄いので、別日にまとめて取り付けようと思います。

この長さのビスを打ち込むには、ハンマードリルで深く下穴を作らないと無理そうです。

ハンマードリルは音が凄いので、別日にまとめて取り付けようと思います。

排水管と配水管の通り道を想定する

via

diy-magazine.jp

水とお湯の配水管は給湯器を経由して廊下の下を経由。

この管を通してキッチンやお風呂に水が運ばれています。

この配水管を床下に通さないといけないので、コンクリートスラブと根太の隙間を25mm以上とらないといけません。

玄関横の壁の中には、キッチンの排水管が上下階を繋いで伸びています。

この管を通してキッチンやお風呂に水が運ばれています。

この配水管を床下に通さないといけないので、コンクリートスラブと根太の隙間を25mm以上とらないといけません。

玄関横の壁の中には、キッチンの排水管が上下階を繋いで伸びています。

via

diy-magazine.jp

お風呂の配管はユニットバスの下を通して蛇口に接続。

トイレの後ろには排水管が上下に伸びていて、この排水管に流れるように、お風呂、洗面台、トイレから勾配をつけて排管を設置します。

トイレ後ろに止水栓が取り付けられているので、作業中はこれを止めて水が出ないようにしています。

※この勾配を付ける為に、洗面所やお風呂やは廊下より1段高い作りにしなければなりません。

新築のマンションなどはこのあたりを計算に入れて部屋が割り振られている為、全てフラットな部屋作りができます。

トイレ後ろに止水栓が取り付けられているので、作業中はこれを止めて水が出ないようにしています。

※この勾配を付ける為に、洗面所やお風呂やは廊下より1段高い作りにしなければなりません。

新築のマンションなどはこのあたりを計算に入れて部屋が割り振られている為、全てフラットな部屋作りができます。

via

diy-magazine.jp

大元の排水管位置は動かせないので、トイレやお風呂やキッチンの位置は勾配をつける関係上、近い位置に作らないといけません。

排水管から距離が離れると、その分斜めに勾配をつけないといけないので、床下を高くしないといけなくなります。この制限が無ければアイランドキッチンにしたいと思いましたが難しいので諦めました。

排水管から距離が離れると、その分斜めに勾配をつけないといけないので、床下を高くしないといけなくなります。この制限が無ければアイランドキッチンにしたいと思いましたが難しいので諦めました。

建築基準法では、居室の天井高さは2.1m以上でなければならないと定められてるので、マンションではどうしても水回りの位置を自由に設計することが難しくなります。

via

diy-magazine.jp

床を解体した場所に釘が残ってしまったので、グラインダーを使って削り取っています。

このタイミングで天井や壁に残っている太い釘も削っておきます。

このタイミングで天井や壁に残っている太い釘も削っておきます。

天井と壁のタッカーを抜く

via

diy-magazine.jp

天井の骨組みはそのまま活用するので、石膏ボードが固定されていたタッカーを全て取り除きます。

和室だった天井の骨組みは野縁が足りないので、木材を追加して石膏ボードが張れるようにします。

和室だった天井の骨組みは野縁が足りないので、木材を追加して石膏ボードが張れるようにします。

via

diy-magazine.jp

ペンチを使って地道に引き抜きます。

1個でも残っていると石膏ボードを張る時にボコっとなってしまうので、取り残しがないように処理します。

1個でも残っていると石膏ボードを張る時にボコっとなってしまうので、取り残しがないように処理します。

via

diy-magazine.jp

凄い量のタッカーと釘が取れました。

この作業だけで丸2日かかりました。

手のマメが破け、握力が無くなりかなり疲れましたが、骨組みを作り直す費用を考えるとだいぶ節約できます。これで天井と壁のタッカーが無くなり綺麗になったので石膏ボードを張ることができます。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

この作業だけで丸2日かかりました。

手のマメが破け、握力が無くなりかなり疲れましたが、骨組みを作り直す費用を考えるとだいぶ節約できます。これで天井と壁のタッカーが無くなり綺麗になったので石膏ボードを張ることができます。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

次回は床の下地作り

via

diy-magazine.jp

床に敷く10mm厚の防音ゴムマット、ロール状で届いた物を根太の幅に合わせてカットしています。

重低音は壁を通りやすく、下や隣に住んでいる人に音が漏れやすい特徴があります。

重低音の音漏れを防ぐには振動防止が重要で、防音マットや遮音マット、防振マットなどを敷くのも有効です。

ここらへんは次回、床下地を作る時に話します

重低音は壁を通りやすく、下や隣に住んでいる人に音が漏れやすい特徴があります。

重低音の音漏れを防ぐには振動防止が重要で、防音マットや遮音マット、防振マットなどを敷くのも有効です。

ここらへんは次回、床下地を作る時に話します

これからマンション購入を検討されている方、中古住宅のリノベーションを検討している方、タグに「セーチのリノベ記録 五軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。