目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。2軒目3軒目4軒目に続いて、福井県にある旧耐震空き家を新耐震にフルリノベーションする過程をお届けします。

福井県の旧耐震空き家をリノベーション

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

福井県の築55年になる旧耐震空き家。

1級建築士の元、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるようリノベーションしていきます。

前回は窓を新品に入れ替える作業でした。今回は柱を抜いて合わせ梁で補強、その後天井の下地を作る作業です。

福井県の築55年になる旧耐震空き家。

1級建築士の元、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるようリノベーションしていきます。

前回は窓を新品に入れ替える作業でした。今回は柱を抜いて合わせ梁で補強、その後天井の下地を作る作業です。

150mm×120mmの角材で合わせ梁補強する

via

diy-magazine.jp

既存の梁の太さに合わせて150mm×120mmの角材を準備しました。

長さは4000mm、補強する梁の距離が長いのでしならないくらい太い木材を使います。

端はカット面が粗いので丸ノコで切り落として整えます。

(もう片方は、既存梁の長さに合わせてカット)

長さは4000mm、補強する梁の距離が長いのでしならないくらい太い木材を使います。

端はカット面が粗いので丸ノコで切り落として整えます。

(もう片方は、既存梁の長さに合わせてカット)

via

diy-magazine.jp

柱に引っ掛けたいので両端を切欠きます。

丸ノコで深さを合わせて細かく切れ目を入れ、カナヅチで叩くとポロポロと崩れ落ちます。

丸ノコで深さを合わせて細かく切れ目を入れ、カナヅチで叩くとポロポロと崩れ落ちます。

via

diy-magazine.jp

「合せ梁」とは、本来ひとつの部材で作り上げる梁を2つの物を合成して作り上げた物、またはその工法のことを言います。

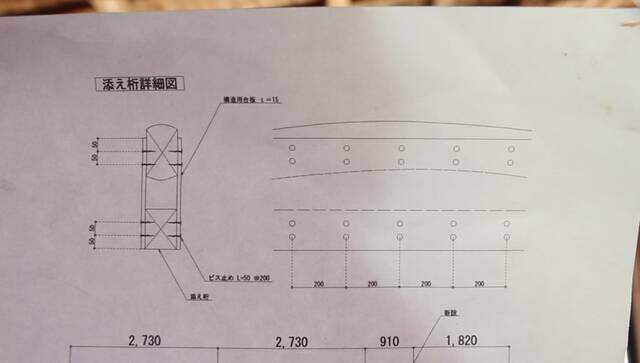

固定するビスの位置も指定されているので、頂いた指示書通りに固定していきます。

固定するビスの位置も指定されているので、頂いた指示書通りに固定していきます。

via

diy-magazine.jp

梁は柱の位置を維持し、上階や屋根の荷重を支えています。

荷重が大きくかかる部分であるため大きな応力が求められ、木材では大きな物が必要になります。

セイバーソーで梁に刺さっている柱を切断し床から引き抜きました。

床を解体した段階で、土台から浮いていた柱なので簡単でした。

荷重が大きくかかる部分であるため大きな応力が求められ、木材では大きな物が必要になります。

セイバーソーで梁に刺さっている柱を切断し床から引き抜きました。

床を解体した段階で、土台から浮いていた柱なので簡単でした。

via

diy-magazine.jp

梁を補強する前に、追加する梁の受けを壁に固定しています。

この距離を柱無しの状態では支えられないので、合せ梁を用いることによって高い強度を出して対応します。

普通の金づちではビクともしないので木槌で押し込みます。

梁の真下に設置したら、両端からビスで固定。

受けを外して合わせ梁にする合板を固定していきます。

この距離を柱無しの状態では支えられないので、合せ梁を用いることによって高い強度を出して対応します。

普通の金づちではビクともしないので木槌で押し込みます。

梁の真下に設置したら、両端からビスで固定。

受けを外して合わせ梁にする合板を固定していきます。

via

diy-magazine.jp

12.5mmの合板を梁のサイズに合わせてカットし下側の面を合わせ、梁通しを合成します。

墨つぼでビスを打ち込むラインを出しています。上下の梁に2本ずつラインをいれ、これを基準にビスを等間隔に打ち込みます

墨つぼでビスを打ち込むラインを出しています。上下の梁に2本ずつラインをいれ、これを基準にビスを等間隔に打ち込みます

via

diy-magazine.jp

51mmのコーススレッドビスを使い合わせ梁を固定。

200mm間隔に印を付けてビスを打ちます。

200mm間隔に印を付けてビスを打ちます。

キッチン上の吹き抜けを考える

via

diy-magazine.jp

梁の補強が終わったので次回作業から天井を作っていきます。

2階の床の間に付いていた窓からキッチン上に良い光が入るので、そのまま活かすことにしました。

壁を取り付ける位置や角度で光の入り方が変わるので、どうするか悩んでいます。

窓のサイズだけ天井をくり抜くようにするか、横幅を大きめにとるか、光の入り方を見ながら試しています。

天井に張る板の角度も入念に確認。

45度くらいにすると真下に光が反射して明るかったので基準にしようと思います。

次回はリビングキッチン以外の天井下地も作るので一気に見た目が変わると思います。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

2階の床の間に付いていた窓からキッチン上に良い光が入るので、そのまま活かすことにしました。

壁を取り付ける位置や角度で光の入り方が変わるので、どうするか悩んでいます。

窓のサイズだけ天井をくり抜くようにするか、横幅を大きめにとるか、光の入り方を見ながら試しています。

天井に張る板の角度も入念に確認。

45度くらいにすると真下に光が反射して明るかったので基準にしようと思います。

次回はリビングキッチン以外の天井下地も作るので一気に見た目が変わると思います。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

天井を固定する下地を取り付ける

via

diy-magazine.jp

梁の補強が終わったので天井の骨組みを作っていきます。

天井の構造は「吊り木→野縁受け→野縁→石膏ボード→仕上げ材」。

吊り木は後で高さを合わせる為に設置する物なので、まずは天井を作る高さに野縁を取り付けていきます。

天井付近にレーザー墨出し器を置いてラインを出します。天井が床から2510mmの位置にくる位置)この出したラインに合わせて30×40mmの野縁を固定していきます。(これが天井の高さになります)

天井の構造は「吊り木→野縁受け→野縁→石膏ボード→仕上げ材」。

吊り木は後で高さを合わせる為に設置する物なので、まずは天井を作る高さに野縁を取り付けていきます。

天井付近にレーザー墨出し器を置いてラインを出します。天井が床から2510mmの位置にくる位置)この出したラインに合わせて30×40mmの野縁を固定していきます。(これが天井の高さになります)

via

diy-magazine.jp

レーザー墨出し器の光に合わせて、部屋をグルっと囲むように木材を取り付けました。

キッチン上を特殊な作りにするので、奥のキッチン側の天井から野縁を固定して仕上げます。

キッチン上を特殊な作りにするので、奥のキッチン側の天井から野縁を固定して仕上げます。

via

diy-magazine.jp

部屋の横幅が4000mm以上あるので1本通しで固定ができませんでした。

キッチン側の天井は吹き抜けの端に受けを固定しているので、ここを基準に2等分にして野縁受けを取り付けています。(キッチン上の窓がある箇所を避けるようにして野縁を固定。)

キッチン側の天井は吹き抜けの端に受けを固定しているので、ここを基準に2等分にして野縁受けを取り付けています。(キッチン上の窓がある箇所を避けるようにして野縁を固定。)

via

diy-magazine.jp

野縁は303mm間隔で固定しています。(石膏ボードのサイズが910mm×1820mmなので、303間隔で固定)コーススレッドビスを使って端材を上に引っ付け、野縁に引っ掛けるように取り付けています。

野縁の下からコーススレッドビスを使い端材を引き込むように取り付けるとガッチリ固定できます。

野縁の下からコーススレッドビスを使い端材を引き込むように取り付けるとガッチリ固定できます。

via

diy-magazine.jp

部屋を囲むように固定した野縁の1個上に野縁受けを取り付けます。

この野縁受けに野縁を付けると天井が水平になるようになっています。

(天井の高さが合うように、天井裏の軒に吊ります)

両端に固定している野縁に引っ掛けるように置くと、真ん中あたりはたわんでしまうので、野縁の端材を当てて、レーザー墨出し器の光が下のラインに来るように高さを調整したら吊り木で固定します。

この野縁受けに野縁を付けると天井が水平になるようになっています。

(天井の高さが合うように、天井裏の軒に吊ります)

両端に固定している野縁に引っ掛けるように置くと、真ん中あたりはたわんでしまうので、野縁の端材を当てて、レーザー墨出し器の光が下のラインに来るように高さを調整したら吊り木で固定します。

via

diy-magazine.jp

野縁受けの取り付けが終わったのでリビング側も野縁を取り付けていきます。

まずは303mm間隔で墨出しから大量に同じ長さの木材を準備。

壁側は端材を付けて引っ掛けられるようにしておきます。

リビングキッチンが終わったら玄関の天井を作ります。

まずは303mm間隔で墨出しから大量に同じ長さの木材を準備。

壁側は端材を付けて引っ掛けられるようにしておきます。

リビングキッチンが終わったら玄関の天井を作ります。

via

diy-magazine.jp

玄関の天井は廊下の高さに合わせようと思っています。

廊下の縁に合わせるか、天井側に合わせるかで悩みました。

天井側に合わせると縁が浮いてしまうので、縁にボードの面が合うように作ることにしました。

廊下の縁に合わせるか、天井側に合わせるかで悩みました。

天井側に合わせると縁が浮いてしまうので、縁にボードの面が合うように作ることにしました。

via

diy-magazine.jp

これで天井の骨組み作りは完了。

2階も同じように作ったら壁作りに入ります。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

2階も同じように作ったら壁作りに入ります。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

このシリーズでは、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるよう、タグに「セーチの旧耐震リノベ」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。