目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。2軒目3軒目4軒目に続いて、福井県にある旧耐震空き家を新耐震にフルリノベーションする過程をお届けします。

福井県の旧耐震空き家をリノベーション

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

福井県の築55年になる旧耐震空き家。

1級建築士の元、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるようリノベーションしていきます。

前回は1級建築士の先生と耐震調査して補強プランを練る作業でした、今回は床下防湿工事と耐震補強作業です。

福井県の築55年になる旧耐震空き家。

1級建築士の元、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるようリノベーションしていきます。

前回は1級建築士の先生と耐震調査して補強プランを練る作業でした、今回は床下防湿工事と耐震補強作業です。

状態確認

via

diy-magazine.jp

事前にシロアリが入っているか業者にチェックしてもらいました。

このチェックの段階で蟻道が見つかり、土台や柱がボロボロになっている場合交換が必要になるので、それこそ大工事になります。

今回は問題ないとのことでしたので、土台や柱は交換することなく防蟻材を撒くことができます。

このチェックの段階で蟻道が見つかり、土台や柱がボロボロになっている場合交換が必要になるので、それこそ大工事になります。

今回は問題ないとのことでしたので、土台や柱は交換することなく防蟻材を撒くことができます。

via

diy-magazine.jp

全体を確認していると、大引きがグラグラしている箇所を見つけました。

土台と大引きが固定されておらず、乗せているだけの状態でした。

玄関を広くしてシューズクロークにするので、この一列は撤去して奥の方は新品に交換します。

土台と大引きが固定されておらず、乗せているだけの状態でした。

玄関を広くしてシューズクロークにするので、この一列は撤去して奥の方は新品に交換します。

via

diy-magazine.jp

土台の確認後は全面に防蟻材を撒いて白蟻対策をします。

この日は他の作業は入れず乾くのを待って終了。

初めて防蟻材を撒く作業を見ましたが、想像の何倍も液を撒いていたので、こんなに吹きかけるのかと驚きました。

この日は他の作業は入れず乾くのを待って終了。

初めて防蟻材を撒く作業を見ましたが、想像の何倍も液を撒いていたので、こんなに吹きかけるのかと驚きました。

防湿シートで湿気対策

via

diy-magazine.jp

床束は鋼製束に交換するので、このタイミングで取り外します。

(束がないと防湿シートが敷きやすい)

防湿シートは地面からの湿気を遮断する目的で施工。

床下の湿気が多いとシロアリ発生の心配もでてくるので、今回は防湿シートで対策する方向で施工します。

(束がないと防湿シートが敷きやすい)

防湿シートは地面からの湿気を遮断する目的で施工。

床下の湿気が多いとシロアリ発生の心配もでてくるので、今回は防湿シートで対策する方向で施工します。

via

diy-magazine.jp

防湿シートを必要な長さにカットし、床下に隙間ができないよう敷き詰めます。

土壌によっては防湿シートを敷くことがデメリットになる場合もあるので、施工する場合は事前に土壌の確認をしてください。

土壌によっては防湿シートを敷くことがデメリットになる場合もあるので、施工する場合は事前に土壌の確認をしてください。

via

diy-magazine.jp

シートを全面に敷き詰めたら、その上に砂利をある程度の厚みになるまで敷き詰めます。(重し)

奥の方から一輪車で運んで砂利を敷き詰めての繰り返し。

敷き詰めた砂利は、ある程度平になるようにならします。

洗面所とリビングキッチンだけでトラックの砂利を使い切りそうなので、もう一杯追加で砂利を購入します。

奥の方から一輪車で運んで砂利を敷き詰めての繰り返し。

敷き詰めた砂利は、ある程度平になるようにならします。

洗面所とリビングキッチンだけでトラックの砂利を使い切りそうなので、もう一杯追加で砂利を購入します。

via

diy-magazine.jp

玄関側の床下も同じように砂利を運んで重しにします。

1階の床下全面に敷き詰めて一通り均したら作業終了。

これで給排管の設置ができるので専門業者に設置してもらいます。

1階の床下全面に敷き詰めて一通り均したら作業終了。

これで給排管の設置ができるので専門業者に設置してもらいます。

作業合間に設備工事をしてもらう

via

diy-magazine.jp

トイレとキッチンの場所を移動させるので、給排水の位置も移動。

床の大引きが無い所があるので、ある程度まで設置作業を進めたら、後は作業の進捗に合わせて仕上げていく形を取ります。

次回は壁に筋交いを入れていく作業です。

約15カ所筋交いを入れ、金具で固定していかないといけないのでなかなか大変な作業になりそうです。

設置後は1級建築士の先生に確認をとりながら壁を作っていきます。

床の大引きが無い所があるので、ある程度まで設置作業を進めたら、後は作業の進捗に合わせて仕上げていく形を取ります。

次回は壁に筋交いを入れていく作業です。

約15カ所筋交いを入れ、金具で固定していかないといけないのでなかなか大変な作業になりそうです。

設置後は1級建築士の先生に確認をとりながら壁を作っていきます。

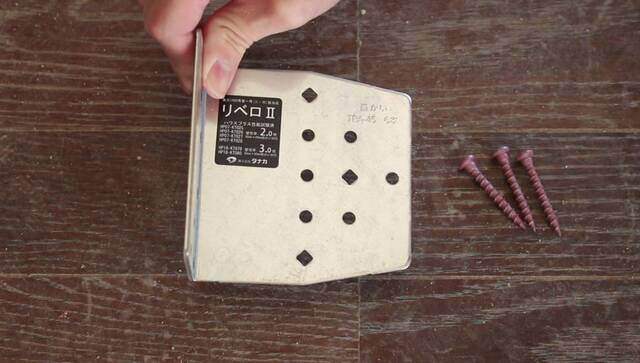

耐震補強専用金物

via

diy-magazine.jp

取り付けた筋交いと柱を固定する「リベロⅡ」

筋交いと柱を固定する金具は指定された物を使います。

金物を固定するビスは指定の物になっています。(付属しています)

「リベロⅡ」で筋交いを固定するだけでは、力の加わり方で柱が抜ける可能性があるので、「リベロⅡ」を取り付けた柱には「シナ―コーナー」を取り付けます。(筋交いだけでは強度基準を満たすことはできないので、こちらもセットで使用)

耐震金具は何でもOKというわけでは無く、金具ごとに強度があり耐震補強は金具含めて計算されているので取り扱いには注意が必要です。

筋交いと柱を固定する金具は指定された物を使います。

金物を固定するビスは指定の物になっています。(付属しています)

「リベロⅡ」で筋交いを固定するだけでは、力の加わり方で柱が抜ける可能性があるので、「リベロⅡ」を取り付けた柱には「シナ―コーナー」を取り付けます。(筋交いだけでは強度基準を満たすことはできないので、こちらもセットで使用)

耐震金具は何でもOKというわけでは無く、金具ごとに強度があり耐震補強は金具含めて計算されているので取り扱いには注意が必要です。

「筋交い」を入れる壁の対角線サイズを測る

via

diy-magazine.jp

筋交いは壁に対して斜めにはめ込みます。

1カ所ずつ壁の大きさが違うので、角の角度を出すのが大変難しいです。

そこで使用するのが、Tajimaの「パーフェクトスーパー如意棒」

13尺(約4メートル)の筋交いにも対応している「筋交い用定規」です。

伸縮長:1.64m~4.10mあるので脚立無しでもセットできます。

1カ所ずつ壁の大きさが違うので、角の角度を出すのが大変難しいです。

そこで使用するのが、Tajimaの「パーフェクトスーパー如意棒」

13尺(約4メートル)の筋交いにも対応している「筋交い用定規」です。

伸縮長:1.64m~4.10mあるので脚立無しでもセットできます。

via

diy-magazine.jp

対角の長さと角の角度が取れたら、角がズレないように外して45mm × 90mmの木材に印を付けカットします。(90mmの中心を測り線を引き、そこに如意棒の角を合わせてカットします)

via

diy-magazine.jp

筋交いは正確にカットして取り付ける必要があるので、1カ所取り付けるだけでけっこう時間が掛かりました。

シナ―コーナーの専用ビスはとにかく長いので打ち込むのが大変です。

シナ―コーナーの専用ビスはとにかく長いので打ち込むのが大変です。

via

diy-magazine.jp

1階の壁にも同じように筋交いを入れて補強します。

1階は両面から金物を固定できるので、2階より簡単に取り付けることができました。

(インパクトドライバーを使ってもビスを打ち込むのに力が必要で握力が無くなりました)

1階は両面から金物を固定できるので、2階より簡単に取り付けることができました。

(インパクトドライバーを使ってもビスを打ち込むのに力が必要で握力が無くなりました)

via

diy-magazine.jp

1階は取り付ける箇所が多いので、兎に角時間がかかりました。

取り付けた筋交いと金具は、後日1級建築士の先生と現場監督の方が確認をして写真で施工状況を記録します。

そのチェック段階で問題が見つかれば修正することになります。

チェックが終わる前に壁を貼ってしまうと、金具の施工状態が確認できなくなるので確認が取れるまでは壁を作ることはできません。

スケジュールを調整してチェックする日程が決まるまでは、他の作業を進めておきます。(床を作る作業など)

※作業風景を動画にまとめています。

取り付けた筋交いと金具は、後日1級建築士の先生と現場監督の方が確認をして写真で施工状況を記録します。

そのチェック段階で問題が見つかれば修正することになります。

チェックが終わる前に壁を貼ってしまうと、金具の施工状態が確認できなくなるので確認が取れるまでは壁を作ることはできません。

スケジュールを調整してチェックする日程が決まるまでは、他の作業を進めておきます。(床を作る作業など)

※作業風景を動画にまとめています。

作業を進めていると既存の筋交いがあることが分かり、解体する場所が増えることになりそうです。

耐震数値が変わるので、1級建築士の先生と相談しながら合板の耐震壁の箇所を減らしたりするかもしれません。

どちらにしろ、筋交いの施工確認が終わるまでは壁を触れないので、次回は2階の床を作りたいと思います。

耐震数値が変わるので、1級建築士の先生と相談しながら合板の耐震壁の箇所を減らしたりするかもしれません。

どちらにしろ、筋交いの施工確認が終わるまでは壁を触れないので、次回は2階の床を作りたいと思います。

このシリーズでは、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるよう、タグに「セーチの旧耐震リノベ」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。