目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。2軒目3軒目に続いて、築50年の戸建て(4軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。

セーチのリノベ記録 4軒目

via

diy-magazine.jp

祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

今までのDIY経験を活かして、関西の築50年空き家をセルフリノベーションして住むことにしました。

古い家のリノベーションを検討している方、築古の家がどんな風に変わっていくのか気になる方の参考になるよう、シリーズでお伝えしていきます。

今回は脱衣所の床や壁下地についてとリビングキッチンの床を作る作業です。

今までのDIY経験を活かして、関西の築50年空き家をセルフリノベーションして住むことにしました。

古い家のリノベーションを検討している方、築古の家がどんな風に変わっていくのか気になる方の参考になるよう、シリーズでお伝えしていきます。

今回は脱衣所の床や壁下地についてとリビングキッチンの床を作る作業です。

前回の記事はこちら

脱衣所の床束を固定する

via

diy-magazine.jp

お風呂を解体した際、床を固定していた柱を抜いたので床がプラプラで不安定な状態です。

床を全部解体して作り直せばいいのですが、そこまでやると廃材や土台作りとかなり手間がかかるので、現状の床に上張りして利用したいと思っています。

柱を抜いた方のプラプラな床の土台に、床の間の廃材を再利用して補強しようと思います。

(ノコギリでサイズを合わせてカットしました。)

床を全部解体して作り直せばいいのですが、そこまでやると廃材や土台作りとかなり手間がかかるので、現状の床に上張りして利用したいと思っています。

柱を抜いた方のプラプラな床の土台に、床の間の廃材を再利用して補強しようと思います。

(ノコギリでサイズを合わせてカットしました。)

via

diy-magazine.jp

水平器を使いながら床が平行になるよう木を差し込みます。

床束は金具で固定するので面を合わせます。

鋼製束(コウセイヅカ)を使えば簡単に高さ調整できますが、せっかく立派な木材が残っているのでどうせなら使おうと思い再利用しました。

床束は金具で固定するので面を合わせます。

鋼製束(コウセイヅカ)を使えば簡単に高さ調整できますが、せっかく立派な木材が残っているのでどうせなら使おうと思い再利用しました。

脱衣所の壁を作る

via

diy-magazine.jp

お風呂の解体と設置は業者にお願いしましたが、それ以外は自分でやらないといけません。

お風呂の設計図からサイズを出して、壁の位置を決めました。

(お風呂が設置される前にある程度土台を作っておかないと固定しずらいので先に作りました)

壁の土台には16mmの木材を使いました。

お風呂の解体で、コンクリート壁の中には木材が入っていることが分かったので、レーザー墨出し器を使いながら壁の土台を打ち込んで固定します。

お風呂の設計図からサイズを出して、壁の位置を決めました。

(お風呂が設置される前にある程度土台を作っておかないと固定しずらいので先に作りました)

壁の土台には16mmの木材を使いました。

お風呂の解体で、コンクリート壁の中には木材が入っていることが分かったので、レーザー墨出し器を使いながら壁の土台を打ち込んで固定します。

via

diy-magazine.jp

元々あった洗濯機の水栓はそのまま残してもらっているので、位置は変えずに壁の裏に隠します。

(この段階では、洗濯機や洗面所の位置が決まってなかったのでこのままにしています)

配管が無ければ12mmの木材で壁を作る予定でしたが、16mmの木材を土台にすると画像のように、丁度配管が収まるので16mmで壁の土台を作ることにしました。

窓枠周りの木材はだいぶ傷んでいるので、窓枠を上から取り付けようと考えています。

なので、窓枠の上に枠がくる前提で両端の土台を作っていきます。

※窓枠はお風呂の設置業者が来たのでここまでにして、細かい部分はお風呂設置後に考えます。

(この段階では、洗濯機や洗面所の位置が決まってなかったのでこのままにしています)

配管が無ければ12mmの木材で壁を作る予定でしたが、16mmの木材を土台にすると画像のように、丁度配管が収まるので16mmで壁の土台を作ることにしました。

窓枠周りの木材はだいぶ傷んでいるので、窓枠を上から取り付けようと考えています。

なので、窓枠の上に枠がくる前提で両端の土台を作っていきます。

※窓枠はお風呂の設置業者が来たのでここまでにして、細かい部分はお風呂設置後に考えます。

リビングの床を作り直す

via

diy-magazine.jp

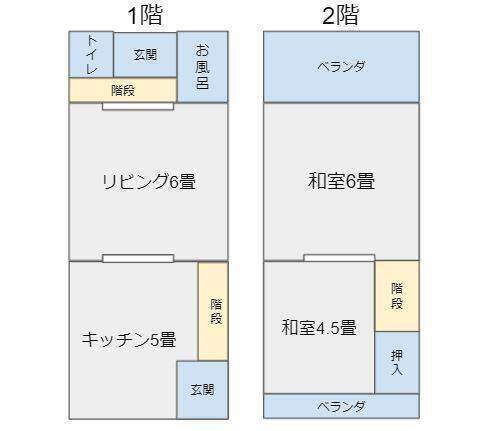

元々畳が敷いていた和室リビング。

畳を剥いでフローリング仕上げにする予定です。

現状は根太の上に板が固定されていて、なかなか頑丈な作りになっています。

今回は、キッチンと床の高さを合わせてフラットな床にしたいので、既存の床上に根太を敷いて高さ調整するやり方で進めます。

洗面所床の高さとの兼ね合いもあるので、リビングとキッチンを高くし過ぎると洗面所入り口で段差ができてしまいます。

フローリングの厚み12mmと合板の厚み12mmも計算に入れて土台を作ると、根太は32mmと30mm厚の板が丁度良かったのでホームセンターで用意しました。

場所によって微妙に高さが違うので、場所ごとに高さを調整しながら固定しました。

畳を剥いでフローリング仕上げにする予定です。

現状は根太の上に板が固定されていて、なかなか頑丈な作りになっています。

今回は、キッチンと床の高さを合わせてフラットな床にしたいので、既存の床上に根太を敷いて高さ調整するやり方で進めます。

洗面所床の高さとの兼ね合いもあるので、リビングとキッチンを高くし過ぎると洗面所入り口で段差ができてしまいます。

フローリングの厚み12mmと合板の厚み12mmも計算に入れて土台を作ると、根太は32mmと30mm厚の板が丁度良かったのでホームセンターで用意しました。

場所によって微妙に高さが違うので、場所ごとに高さを調整しながら固定しました。

via

diy-magazine.jp

根太が無い所に固定すると土台の板が折れると思い、板の隙間から床下の根太位置を見て、その上に新しい根太を置いてビスで固定しました。(合板の長さが1820mmなので、根太は300mm間隔で固定しています。)

今回使う30mmの角材だと幅が足りず繋ぎ目の固定ができないので、繋ぎ目部分は根太が2本横になるよう固定しています。(根太の幅が広い場合は1本でいいです。)

今回使う30mmの角材だと幅が足りず繋ぎ目の固定ができないので、繋ぎ目部分は根太が2本横になるよう固定しています。(根太の幅が広い場合は1本でいいです。)

via

diy-magazine.jp

根太を固定したら30mmのスタイロフォームを埋め込みます。

根太間のサイズに合わせて計りながらカットするので地味に大変な作業です。

(厚さにもよりますが、スタイロフォーム1枚でなかなかの値段なので丁寧に作業を進めます)

根太間のサイズに合わせて計りながらカットするので地味に大変な作業です。

(厚さにもよりますが、スタイロフォーム1枚でなかなかの値段なので丁寧に作業を進めます)

via

diy-magazine.jp

スタイロフォームを敷き終わったら、厚さ12mmの構造用合板を固定します。

根太の位置に印付けをしコンパネ用ビスで固定。

(印を付けておくとビス打ちが簡単です)

根太の位置に印付けをしコンパネ用ビスで固定。

(印を付けておくとビス打ちが簡単です)

via

diy-magazine.jp

合板をそのまま使える箇所は置くだけですが、サイズ調整が必要な箇所は丸ノコでカットします。

ピッタリ過ぎると踏んだ時に床鳴りするので、ほんの少し隙間が空くように敷き詰めます。

(1回で合わないこともありますが、何度か修正すれば綺麗に収まります)

ピッタリ過ぎると踏んだ時に床鳴りするので、ほんの少し隙間が空くように敷き詰めます。

(1回で合わないこともありますが、何度か修正すれば綺麗に収まります)

via

diy-magazine.jp

反対側は全てサイズ調整が必要なので1カ所ずつ測ってカット。

(初めは角材で線を引いてましたが歪んできたので、1000mmの「アルミカッター定規 カット師 取手付」を買いました。)

(初めは角材で線を引いてましたが歪んできたので、1000mmの「アルミカッター定規 カット師 取手付」を買いました。)

via

diy-magazine.jp

柱の出っ張り部分は当たって入らないので、柱の形に合わせてくり抜きます。

丸ノコで切れ目を入れたら、ノコギリで残りをカット。

角のささくれ等は最後に削り取ります。

※電動工具のマルチツールがあればめちゃくちゃ簡単にカットできます。

丸ノコで切れ目を入れたら、ノコギリで残りをカット。

角のささくれ等は最後に削り取ります。

※電動工具のマルチツールがあればめちゃくちゃ簡単にカットできます。

フローリング前の床下地完成

via

diy-magazine.jp

全部の合板を敷き詰めたら床下地の完成です。

リビング側は根太の位置に合わせてビス止めして固定します。

キッチン側は、キッチンを取り付ける時に床下に潜って、配管と排水管の接続をしないといけないので

端だけ仮止めで固定しておきます。

※ここまでの作業風景を動画にまとめています。

リビング側は根太の位置に合わせてビス止めして固定します。

キッチン側は、キッチンを取り付ける時に床下に潜って、配管と排水管の接続をしないといけないので

端だけ仮止めで固定しておきます。

※ここまでの作業風景を動画にまとめています。

キッチン取り付けの日程が決まったので、それまでにキッチン側の壁を仕上げないといけません。

なので、次回は壁に石膏ボードを貼っていく作業です。

キッチンと和室側の壁を同じ高さにしないといけないので、その辺の工夫した点をお伝えしていきます。

これから古い家のリノベーションを検討している方、築古の家を検討している人の参考になるようなシリーズ。タグに「セーチのリノベ記録 四軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

なので、次回は壁に石膏ボードを貼っていく作業です。

キッチンと和室側の壁を同じ高さにしないといけないので、その辺の工夫した点をお伝えしていきます。

これから古い家のリノベーションを検討している方、築古の家を検討している人の参考になるようなシリーズ。タグに「セーチのリノベ記録 四軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。