目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目に続いて、築45年の相続物件(2軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。今回は特定した雨漏り箇所の瓦を外して修理作業に取り掛かりますが…。

セーチのリノベ記録 二軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

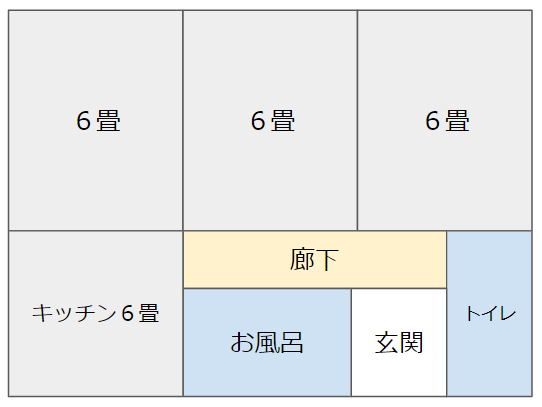

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

前回の記事では、この物件の腐食した天井を解体して、雨漏り原因を探り出す過程をご紹介しました。

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

前回の記事では、この物件の腐食した天井を解体して、雨漏り原因を探り出す過程をご紹介しました。

前回の記事はこちら

今回は、前回特定した雨漏り箇所の瓦を外して、修理をしていきます!

雨漏り修理は個人でもできるのか

via

diy-magazine.jp

まず屋根の修理は個人でDIYできるものなのかという疑問があるかと思います。

結論からいうと、雨漏りレベルや種類にもよりますが、修理自体は可能です。

ただし、やり方を間違えると悪化をさせてしまう可能性もあるので、あまり個人でやる人はいないようです。

そのため、修理方法の情報が出回ってませんでした。

雨漏りの原因の特定が難しい上に、2次被害を防ぐ為なのかもしれません。

しかし、今回のように明らかな雨漏りの箇所が特定できている場合であれば、個人でもなんとかDIYできるという情報を残したいと思います。

結論からいうと、雨漏りレベルや種類にもよりますが、修理自体は可能です。

ただし、やり方を間違えると悪化をさせてしまう可能性もあるので、あまり個人でやる人はいないようです。

そのため、修理方法の情報が出回ってませんでした。

雨漏りの原因の特定が難しい上に、2次被害を防ぐ為なのかもしれません。

しかし、今回のように明らかな雨漏りの箇所が特定できている場合であれば、個人でもなんとかDIYできるという情報を残したいと思います。

雨漏り修理に使う道具

via

diy-magazine.jp

この家は、屋根の棟あたりから瓦2.3枚下まで傷んでいます。

なので、その面積分の雨漏り修理に必要なDIY道具を準備します。

・安全靴

・ヘルメット

・アスファルトルーフィング(防水シート)

・シーリング(コーキング)

これらが、今回僕が準備した道具です。

詳しい使い方や使う順番を説明していきます。

なので、その面積分の雨漏り修理に必要なDIY道具を準備します。

・安全靴

・ヘルメット

・アスファルトルーフィング(防水シート)

・シーリング(コーキング)

これらが、今回僕が準備した道具です。

詳しい使い方や使う順番を説明していきます。

雨漏り修理をする前に構造を理解する

via

diy-magazine.jp

道具を準備しましたが、施工方法を理解するにはまず、屋根の作りを知らないといけません。

「コンクリート屋根」や「トタン屋根」などいろいろ種類がありますが、今回は瓦屋根について知識を入れました。

瓦屋根の作りは、順番に

野地板→下葺き材(したぶきざい)→仕上げ材(瓦)です。

いまでこそ、品質のいい防水シートを入手することができますが、古い家になるともなると話は別です。

瓦の下に水を吸収する土(下葺き材)を敷いて防水機能を持たせています。

今回の物件もそれにあたるので、雨漏りしている箇所に防水シートを敷き、瓦を部分を取り換える形で対応しようと思います。

「コンクリート屋根」や「トタン屋根」などいろいろ種類がありますが、今回は瓦屋根について知識を入れました。

瓦屋根の作りは、順番に

野地板→下葺き材(したぶきざい)→仕上げ材(瓦)です。

いまでこそ、品質のいい防水シートを入手することができますが、古い家になるともなると話は別です。

瓦の下に水を吸収する土(下葺き材)を敷いて防水機能を持たせています。

今回の物件もそれにあたるので、雨漏りしている箇所に防水シートを敷き、瓦を部分を取り換える形で対応しようと思います。

屋根に登って雨漏り修理

工程①:安全道具を身に着け雨漏り箇所を調査

via

diy-magazine.jp

高所作業になるので、万が一に備えてヘルメットを装着。

また、ソール部分がゴムで滑り止めになっている安全靴を履いて作業に入りました。

築45年なので屋根の塗装は剥げ落ち、所々に修繕の跡が見つかりました。

また、ソール部分がゴムで滑り止めになっている安全靴を履いて作業に入りました。

築45年なので屋根の塗装は剥げ落ち、所々に修繕の跡が見つかりました。

via

diy-magazine.jp

今回の雨漏り箇所は屋根の一番上、棟の根本で発生しています。

瓦が割れて過去にコーキングで修理した後があるので以前も雨漏りしていた可能性があります。

コーキングの寿命は約10年、経年劣化により欠損部から水が入ってきてしまったのでしょうか。

瓦が割れて過去にコーキングで修理した後があるので以前も雨漏りしていた可能性があります。

コーキングの寿命は約10年、経年劣化により欠損部から水が入ってきてしまったのでしょうか。

工程②:瓦を剥がして野地板の状態確認

via

diy-magazine.jp

まずは、棟瓦から順番に剥いでいきます。

本来であれば、瓦の下には下葺き材があるはずなのですが無いですね・・・

土があったらルーフィングを敷けないのではと心配していましたが大丈夫でした。

両サイドの瓦の下は、なんとか使えそうなので、雨漏り箇所から縦に1列剥いで修理することにします。

本来であれば、瓦の下には下葺き材があるはずなのですが無いですね・・・

土があったらルーフィングを敷けないのではと心配していましたが大丈夫でした。

両サイドの瓦の下は、なんとか使えそうなので、雨漏り箇所から縦に1列剥いで修理することにします。

工程③:野地板の上に防水シートを貼る

アスファルトルーフィング(防水シート)にはランクがあります。

今回はアスファルトルーフィングの1ランク上、改質アスファルトルーフィングをホームセンターで購入しました。

1m単位で購入できるので、必要な長さをカットして準備します。

※1ランク上の改質アスファルトルーフィングはアスファルトルーフィングより100円ほど高いのですが、耐久年数が10年も長いので、この100円をケチらずに改質アスファルトルーフィングを施工した方が費用対効果がいいです!

今回はアスファルトルーフィングの1ランク上、改質アスファルトルーフィングをホームセンターで購入しました。

1m単位で購入できるので、必要な長さをカットして準備します。

※1ランク上の改質アスファルトルーフィングはアスファルトルーフィングより100円ほど高いのですが、耐久年数が10年も長いので、この100円をケチらずに改質アスファルトルーフィングを施工した方が費用対効果がいいです!

via

diy-magazine.jp

早速、アスファルトルーフィングを屋根下から順番に貼っていきます。

アスファルトルーフィングは20㎝は重ねる必要があるため、黒線部分が重なるように貼り合わせます。

下から順番に貼っていくことで、上から伝ってくる水が隙間に入らず、下に流れ落ちる仕組みになるんですね。

20㎝重ねながら下から貼れば、水が入ってくることもないですし、安心です。

アスファルトルーフィングは20㎝は重ねる必要があるため、黒線部分が重なるように貼り合わせます。

下から順番に貼っていくことで、上から伝ってくる水が隙間に入らず、下に流れ落ちる仕組みになるんですね。

20㎝重ねながら下から貼れば、水が入ってくることもないですし、安心です。

via

diy-magazine.jp

両サイドの瓦を浮かせて、その下に挟み込むように敷いていきます。

※本来は野地板を張り替えた方がいいと思うのですが、一部だけ補強して瓦が浮いて他の場所で雨漏りが発生してしまう可能性があると思ったので、そのままアスファルトルーフィングを貼っています。

※本来は野地板を張り替えた方がいいと思うのですが、一部だけ補強して瓦が浮いて他の場所で雨漏りが発生してしまう可能性があると思ったので、そのままアスファルトルーフィングを貼っています。

工程⑤:アスファルトルーフィングの上に瓦を戻す

via

diy-magazine.jp

瓦を元に戻します。瓦がズレてしまうと雨漏りの原因になるので、しっかり戻しましょう。

屋根づくりの旧工法では、4枚に1枚釘で固定するだけで良かったらしく今回はその工法のおかげで簡単に雨漏り修理することができました。

今回は、割れていた瓦と同じ形の瓦がたまたま見つかったのでよかったですが、ホームセンターではなかなか同じタイプの物は見つかりません。

もしまた割れてしまったら、その時はコーキング材などで塞ぐか別の瓦材を使うしかありません・・・

屋根づくりの旧工法では、4枚に1枚釘で固定するだけで良かったらしく今回はその工法のおかげで簡単に雨漏り修理することができました。

今回は、割れていた瓦と同じ形の瓦がたまたま見つかったのでよかったですが、ホームセンターではなかなか同じタイプの物は見つかりません。

もしまた割れてしまったら、その時はコーキング材などで塞ぐか別の瓦材を使うしかありません・・・

工程⑥:散水して雨漏りチェック

via

diy-magazine.jp

最後に余った材料を屋根から降ろしたら、きちんと修復ができているか、水を掛けて雨漏りチェックします。

via

diy-magazine.jp

どうやら水漏れしていない様子。

初めての雨漏り修理は成功です。

初めての雨漏り修理は成功です。

【DIY】 相続物件のセルフリフォーム!#2

下に掲載しているのは、今回の作業動画です。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

今回で雨漏りの修理方法が分かりました。

雨漏りした物件に直面すると不安になりますが、修理方法が分かっていれば少し余裕が持てますね。

本物件では屋根の雨漏り修理でしたが、壁からの雨漏りもあるそうなので今後ぜひ覚えていきたいと思います。

次回作業は、解体した天井の骨組みを作り直します。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録 」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

雨漏りした物件に直面すると不安になりますが、修理方法が分かっていれば少し余裕が持てますね。

本物件では屋根の雨漏り修理でしたが、壁からの雨漏りもあるそうなので今後ぜひ覚えていきたいと思います。

次回作業は、解体した天井の骨組みを作り直します。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録 」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。