目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目2軒目に続いて、築30年の中古マンション(3軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。

セーチのリノベ記録 3軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

3年前から空室になっている築30年中古マンション。

リノベーションの見積もりを業者に出したところ、採算が合わないと放置されていました。

そのままにしておくのは勿体無いので、僕や家族が使えるようにセルフリノベーションしていきます。

今回は前回に続いて天井に防音施工をします。

3年前から空室になっている築30年中古マンション。

リノベーションの見積もりを業者に出したところ、採算が合わないと放置されていました。

そのままにしておくのは勿体無いので、僕や家族が使えるようにセルフリノベーションしていきます。

今回は前回に続いて天井に防音施工をします。

前回の記事はこちら

天井に遮音材を施工する

via

diy-magazine.jp

遮音材に使うのは「MZ-10」遮音シートです。

前回壁に使ったサンダムの遮音シートより薄い、厚さ1mmの遮音シートにしました。

(遮音シートは重たく、なるべく重量を軽くしたかったので)

前回壁に使ったサンダムの遮音シートより薄い、厚さ1mmの遮音シートにしました。

(遮音シートは重たく、なるべく重量を軽くしたかったので)

via

diy-magazine.jp

野縁とグラスウールの隙間に滑り込ませるように施工し固定したいと思っています。

天井の端から端までいっきに貼れると楽なのですが、重量を考えるとさすがに難しそうなのである程度の長さに切って張っていきます。

遮音シートの横幅は940mmで野縁受けが引っかかって入りませんでした。

天井の端から端までいっきに貼れると楽なのですが、重量を考えるとさすがに難しそうなのである程度の長さに切って張っていきます。

遮音シートの横幅は940mmで野縁受けが引っかかって入りませんでした。

via

diy-magazine.jp

940mm幅の遮音シートを縦半分に切って野縁受けに当たらないよう2回に分けて張ることにしました。

幅が半分になったことで、うまい具合にグラスウールと野縁の間に滑り込ませることができました。

滑り込ませただけでは遮音シートがずり落ちてしまうので、野縁の重なっている部分にタッカーで固定します。

(遮音シートの重なりあっている部分もタッカーで固定して隙間ができないようにします。)

幅が半分になったことで、うまい具合にグラスウールと野縁の間に滑り込ませることができました。

滑り込ませただけでは遮音シートがずり落ちてしまうので、野縁の重なっている部分にタッカーで固定します。

(遮音シートの重なりあっている部分もタッカーで固定して隙間ができないようにします。)

via

diy-magazine.jp

さっきまで施工していた天井は野縁受けが横向きだったので、横向きに遮音シートを張りました。

洋室だった天井は野縁受けが縦向きなので、遮音シートも同じ向きに沿って張ります。

(野縁受けとクロスするように施工すると、野縁受けと野縁を固定している部分で詰まってしまうので、野縁受けと同じ向きで張っています)

洋室だった天井は野縁受けが縦向きなので、遮音シートも同じ向きに沿って張ります。

(野縁受けとクロスするように施工すると、野縁受けと野縁を固定している部分で詰まってしまうので、野縁受けと同じ向きで張っています)

via

diy-magazine.jp

遮音シートの重なり合う部分を意識しながらサイズを測って施工すると楽に張れます。

一通り張り終えたらキッチン側に移ります。

一通り張り終えたらキッチン側に移ります。

via

diy-magazine.jp

キッチン側も同じように、遮音シートを乗せる用に固定したら、最後に3層目のグラスウールを入れます。

3層目のグラスウールは野縁のサイズに合わせてキッチリ詰め込むように施工。

少しでもゆるいと簡単に落ちてきてしまうので、少し大きめにカットして詰め込むように施工しました。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

3層目のグラスウールは野縁のサイズに合わせてキッチリ詰め込むように施工。

少しでもゆるいと簡単に落ちてきてしまうので、少し大きめにカットして詰め込むように施工しました。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

石膏ボードを天井に張る

via

diy-magazine.jp

天井だけで使う石膏ボードは約30枚。

搬入するだけで一苦労です。

石膏ボードは、1枚あたり7㎏あります。

持ちやすい形の7㎏であればなんとかなりそうですが、1820mm×910mmの平べったい形なので1人で張るにはなかなか苦労します。

搬入するだけで一苦労です。

石膏ボードは、1枚あたり7㎏あります。

持ちやすい形の7㎏であればなんとかなりそうですが、1820mm×910mmの平べったい形なので1人で張るにはなかなか苦労します。

via

diy-magazine.jp

そこで、2メートル脚立に空き箱を縛り付け補助役として使います。

石膏ボードの片側を、脚立と天井の間に滑り込ませるようにし支えてもらいます。(天井と箱の間にグラスウールを挟んで高さを調整しています)

片手で支えながらビス止めはできませんが、この方法であれば1人でも張ることができました。

※1人で天井を張れるバネ付きの道具があるので購入するのも手だと思いますし、T字の突っ張り棒のようなものを簡易的に作る方法もあるので、作業のしやすい方法を模索してください。

石膏ボードの片側を、脚立と天井の間に滑り込ませるようにし支えてもらいます。(天井と箱の間にグラスウールを挟んで高さを調整しています)

片手で支えながらビス止めはできませんが、この方法であれば1人でも張ることができました。

※1人で天井を張れるバネ付きの道具があるので購入するのも手だと思いますし、T字の突っ張り棒のようなものを簡易的に作る方法もあるので、作業のしやすい方法を模索してください。

via

diy-magazine.jp

部屋の中心側から固定すると、壁側が引っかかってしまい上がりませんでした。

固定する時にたわんだ分ズレてしまったようなので一度外してやり直します。

補助の脚立を壁側でなく反対側に持ってきて壁側から固定したら上手くいきました。

固定する時にたわんだ分ズレてしまったようなので一度外してやり直します。

補助の脚立を壁側でなく反対側に持ってきて壁側から固定したら上手くいきました。

via

diy-magazine.jp

天井の野縁が均等についていれば、石膏ボードに印をつけビス止めできますが、今回は既存の天井を活用する形で作り直したので、野縁の間隔が均等ではないです。

なので野縁にビス止めをする際は、レーザー墨出し器を使いました。

なので野縁にビス止めをする際は、レーザー墨出し器を使いました。

固定する前に照明配線の位置に穴を開けておく

via

diy-magazine.jp

照明配線がある位置の石膏ボードには、事前に距離を測って配線を通す穴を開けておきます。

ダクトレール照明とダウンライト照明を取り付ける予定なので、場所によっては2ヵ所穴を開け配線を通す必要がありました。

石膏ボードの表面に印をつけると張り付ける時に左右が反対になってしまうので、裏面に印をつけて穴を開けます。ダウンライト照明の穴は最終的に丸く切欠くので、マルチツールを使ってカットしました。(ダクトレール照明の穴をインパクトドライバーで開けました)

ダクトレール照明とダウンライト照明を取り付ける予定なので、場所によっては2ヵ所穴を開け配線を通す必要がありました。

石膏ボードの表面に印をつけると張り付ける時に左右が反対になってしまうので、裏面に印をつけて穴を開けます。ダウンライト照明の穴は最終的に丸く切欠くので、マルチツールを使ってカットしました。(ダクトレール照明の穴をインパクトドライバーで開けました)

via

diy-magazine.jp

配線を通す時は画像のように片手で石膏ボードを支えながら配線を通します。

この作業が結構キツイので、できれば誰かに手伝ってもらった方が良いです。

配線を通したら同じように石膏ボードを天井に固定します。

この作業が結構キツイので、できれば誰かに手伝ってもらった方が良いです。

配線を通したら同じように石膏ボードを天井に固定します。

via

diy-magazine.jp

この作業を繰り返し、全ての天井を石膏ボードで埋めたら防音天井の完成です。

窓を閉めて部屋の中にいると「シーン」と無音の状態になりました。

これで、上の階のちょっとした生活音をカットできるので、音が気になるかもと思った方は防音施工を試してみてください。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

窓を閉めて部屋の中にいると「シーン」と無音の状態になりました。

これで、上の階のちょっとした生活音をカットできるので、音が気になるかもと思った方は防音施工を試してみてください。

※ここまでの作業を動画にまとめています。

次回はコンクリートに直接クッションフロアが貼られていた床を、直貼り工法から二重床工法にする作業です。

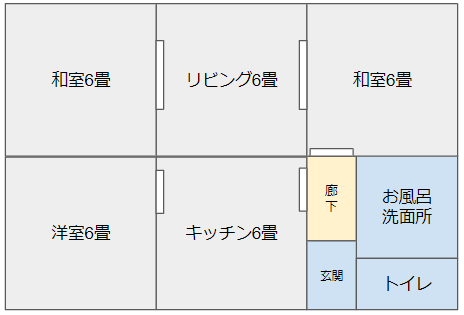

元々和室と洋室で段差のある作りだったので、玄関から部屋まで段差を無くして作り直したいと考えていました。「二重床工法」を採用することで多少の遮音性を得られる点も考慮しています。

※二重床工法の中でも「根太床工法」という方法で作っていきます。(コンクリート床の上に根太を渡し、その上に床材を張る工法)

根太は45mmの角材が一般的だと思いますが、合板が張りやすいよう30mm×60mmの幅が広い木材を使ったり、工夫した点を次回話したいと思います。

これからマンション購入を検討されている方、中古住宅のリノベーションを検討している方、タグに「セーチのリノベ記録 3軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

元々和室と洋室で段差のある作りだったので、玄関から部屋まで段差を無くして作り直したいと考えていました。「二重床工法」を採用することで多少の遮音性を得られる点も考慮しています。

※二重床工法の中でも「根太床工法」という方法で作っていきます。(コンクリート床の上に根太を渡し、その上に床材を張る工法)

根太は45mmの角材が一般的だと思いますが、合板が張りやすいよう30mm×60mmの幅が広い木材を使ったり、工夫した点を次回話したいと思います。

これからマンション購入を検討されている方、中古住宅のリノベーションを検討している方、タグに「セーチのリノベ記録 3軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。