目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目に続いて、築45年の相続物件(2軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。今回はリビングキッチンの間にある中途半端な押入れを解体する作業です。

セーチのリノベ記録 二軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

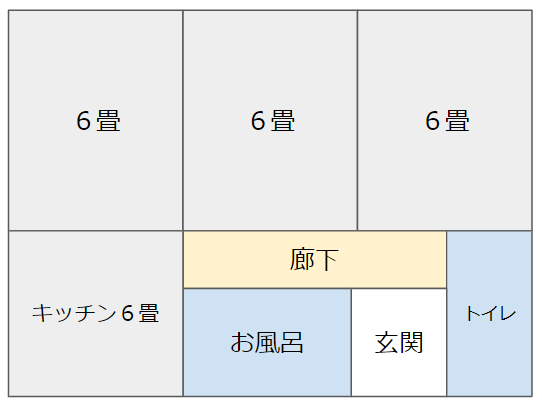

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

今回、リビングキッチンの間にある押入れを解体する作業をまとめます。

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

今回、リビングキッチンの間にある押入れを解体する作業をまとめます。

前回の記事はこちら

解体前の状態

via

diy-magazine.jp

元々6畳の部屋がふたつあったそうですが、以前の持ち主がリフォームをした際に押入れの片方を取り除いたそうです。

奥にはキッチンがあり、仕切られている壁や扉が無いので広い1Rという感じ。

今回押入れを解体すると収納スペースが完全に無くなりますが、今はおしゃれな収納ラックも豊富に販売されているので、気にせず押入れを壊して部屋をスッキリさせたいと思います。

奥にはキッチンがあり、仕切られている壁や扉が無いので広い1Rという感じ。

今回押入れを解体すると収納スペースが完全に無くなりますが、今はおしゃれな収納ラックも豊富に販売されているので、気にせず押入れを壊して部屋をスッキリさせたいと思います。

押入れを壊して部屋を繋げる

via

diy-magazine.jp

まずは丸ノコで細かく切れ目を入れます。

押入れ端の太い柱だけ残して、残りは全て解体予定。

押入れ端の太い柱だけ残して、残りは全て解体予定。

via

diy-magazine.jp

切れ目を入れ終えたら、バールで叩いてくり抜きます。

裏面に支えの木が付いているので、それを避けるように作業していきました。

また、押入れの作り方は時代によって違います。

支えになる太い木材が新しいビスで固定されていたので、今回の押入れはリフォームした時に補強されてるみたいです。

解体と言っても壊すだけでなく、作り方を見てその場その場で方法を変えることが大切ですね。

裏面に支えの木が付いているので、それを避けるように作業していきました。

また、押入れの作り方は時代によって違います。

支えになる太い木材が新しいビスで固定されていたので、今回の押入れはリフォームした時に補強されてるみたいです。

解体と言っても壊すだけでなく、作り方を見てその場その場で方法を変えることが大切ですね。

via

diy-magazine.jp

ビスを外してもボンドでガッチリ引っ付いていたので、バールで引き剥がしていきます。

via

diy-magazine.jp

上段下段の棚を取り除いたら壁を壊していきます。

今回の場合、押入れ横の壁を外すと、奥の壁も露出し、簡単に剥がせました。

※家によって順番が前後するかもしれないので、つなぎ目を確認してから解体してください。

今回の場合、押入れ横の壁を外すと、奥の壁も露出し、簡単に剥がせました。

※家によって順番が前後するかもしれないので、つなぎ目を確認してから解体してください。

石膏ボードを外す

via

diy-magazine.jp

押入れの板を外すと、隣の部屋の石膏ボードが出てきました。

石膏ボードはバールで叩くと粉々になってしまうので、手で叩いてパカッと外すように取ります。

石膏ボードは910mm×1820mmサイズなので、木に固定している部分を押すと簡単に取り外せます。

石膏ボードはバールで叩くと粉々になってしまうので、手で叩いてパカッと外すように取ります。

石膏ボードは910mm×1820mmサイズなので、木に固定している部分を押すと簡単に取り外せます。

via

diy-magazine.jp

粉々に砕くと後片付けが大変なので、慎重に作業しましょう。

押入れを解体すると天井を支えられなくなった

via

diy-magazine.jp

順調に解体を進めていましたが、点検口付近でハプニング発生です。

屋根裏などに入るための点検口ですが、ただ板を乗せているような作りのため、押入れを解体すると支えを失うことに気がつきました。

反対側の押入れの天井も、解体すると支える土台が無くなるので、天井が無くなってしまいます。

屋根裏などに入るための点検口ですが、ただ板を乗せているような作りのため、押入れを解体すると支えを失うことに気がつきました。

反対側の押入れの天井も、解体すると支える土台が無くなるので、天井が無くなってしまいます。

点検口を移動させて天井を作り直すしかない

via

diy-magazine.jp

押入れ解体前は、今の点検口に合わせて900mmサイズで新たに作る予定でしたが、全て破綻してしまいました・・・。

450mm、600mmの点検口は3,000円~5,000円で設置できますが、900mmの点検口は20,000円と高額です。

この状況なのでこの位置に点検口を作り直すよりも、石膏ボードを張り直し、廊下に600mmの点検口を新しく設置したほうがコストも時間も短縮できそうです。

事前にいろいろ想定していたつもりでしたが、やってみないと分からないものですね。

450mm、600mmの点検口は3,000円~5,000円で設置できますが、900mmの点検口は20,000円と高額です。

この状況なのでこの位置に点検口を作り直すよりも、石膏ボードを張り直し、廊下に600mmの点検口を新しく設置したほうがコストも時間も短縮できそうです。

事前にいろいろ想定していたつもりでしたが、やってみないと分からないものですね。

押入れ壁があった部分の間柱を解体

via

diy-magazine.jp

解体しやすい位置に切れ目をいれ、壁の支えになっていた間柱を丸ノコで切り取ります。

床にも固定されていましたが、引っ張ると簡単に外せました。

柱部分は釘で斜めに固定されているので外しずらいです。

床にも固定されていましたが、引っ張ると簡単に外せました。

柱部分は釘で斜めに固定されているので外しずらいです。

コンセントや照明スイッチは外しておく

via

diy-magazine.jp

ドライバーでネジを外して浮かせるようにします。

元々ここに照明のスイッチがあったのですが、壁がなくなるので場所を入れ替えてもいいかなと思っています。

※スイッチやコンセントをいじるには電気工事士の資格がいります。

元々ここに照明のスイッチがあったのですが、壁がなくなるので場所を入れ替えてもいいかなと思っています。

※スイッチやコンセントをいじるには電気工事士の資格がいります。

押入れ横の壁が予想以上に頑丈だった

via

diy-magazine.jp

以前のリフォーム時に古い壁を隠したかったようで、モルタルの上に石膏ボードを張った作りになっていました。

僕が住んでいる築40年の押入れも同じようにモルタルを固めていました。

こうなると綺麗に外すことはできないので、バールで砕きながら解体します。

僕が住んでいる築40年の押入れも同じようにモルタルを固めていました。

こうなると綺麗に外すことはできないので、バールで砕きながら解体します。

via

diy-magazine.jp

外側の壁はモルタルの上に石膏ボードを張り付けていました。

<モルタル|石膏ボード|モルタル|石膏ボード> と何層にもなっているわけです。

兎に角、壊さないと進まないので地道にバールで解体します。

<モルタル|石膏ボード|モルタル|石膏ボード> と何層にもなっているわけです。

兎に角、壊さないと進まないので地道にバールで解体します。

解体した廃材は土のう袋に入れて処理

via

diy-magazine.jp

ホームセンターに販売されている土のう袋、50袋1,000円で購入できます。

解体によって出た瓦礫を土のう袋に地道に入れていくと、合計12袋になりました。

解体によって出た瓦礫を土のう袋に地道に入れていくと、合計12袋になりました。

押入れを解体して部屋を繋げる作業完了

via

diy-magazine.jp

押入れの壁を全て取り除くと、窓からの光が差し込んで部屋全体が明るくなりました。

【DIY】 相続物件のセルフリフォーム!#10

下に掲載しているのは、今回の作業動画です。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

この押入れは、背面の壁を無理やり作っていたので、後から増設されたものなのかなと思います。

押入れの一部解体は経験済みですが、完全に解体して部屋を繋げるのは初めてでした。

作り方によっては解体手順が変わると思いますが、押入れを壊す予定の方はこの記事を参考にしつつ実物を見て変更しながら進めてみてください。

次回は床と天井を補修する作業です。

押入れの敷居の撤去作業、コンセント位置の変更、天井を塞ぐ作業などを行います。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

押入れの一部解体は経験済みですが、完全に解体して部屋を繋げるのは初めてでした。

作り方によっては解体手順が変わると思いますが、押入れを壊す予定の方はこの記事を参考にしつつ実物を見て変更しながら進めてみてください。

次回は床と天井を補修する作業です。

押入れの敷居の撤去作業、コンセント位置の変更、天井を塞ぐ作業などを行います。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。