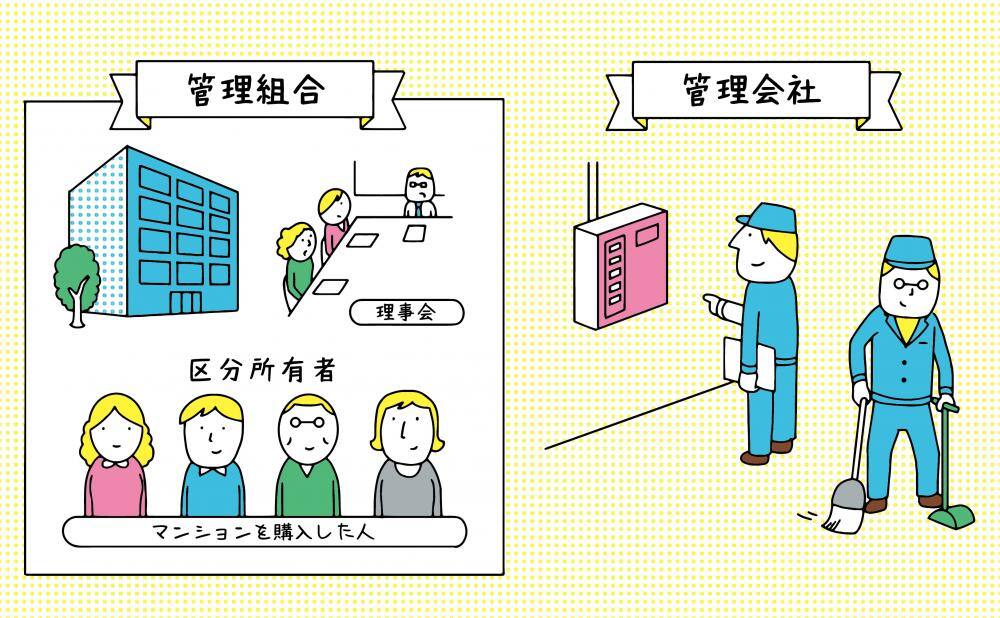

「マンション管理組合でよくあるトラブルは?」

「マンションでトラブルを防ぐにはどうしたらいい?」

マンション管理組合の理事会メンバーには、上記のような疑問や悩みを抱えている方も多いでしょう。

マンションでの暮らしは便利で快適な一方、住民同士の人間関係や生活マナーの違いから、さまざまなトラブルが発生することがあります。原因は多岐にわたりますが、どれも放置すれば快適な暮らしが損なわれてしまうものばかりです。

そこで本記事では、国土交通省の最新調査データをもとに、マンション管理組合でよくあるトラブルの事例と、その解決方法をわかりやすく解説します。

トラブルを未然に防ぐためのポイントも具体的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

カシワバラ・コーポレーションでは、マンションの暮らしに関する最新情報を集めた「マンション暮らしのガイドブック」を提供しています。

豊富なマンション管理実績や知識を活かして、トラブルの事例と対応方法、新しい取り組みに挑戦している管理組合の事例など、知っておきたい情報をわかりやすく紹介しています。

その他にも、ルール周知に役立つポスターや、ケース別のトラブル対応方法をまとめた資料など、役立つ情報が満載です。

以下より全て無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

マンション暮らしに役立つ資料はこちら

マンション管理組合が抱えるトラブルとは

マンションの管理組合が抱えるトラブルは、多岐にわたります。

国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、約84%のマンション管理組合が何らかのトラブルを経験していることがわかっています。

以下は、代表的なトラブルの種類と具体例を、同調査で回答割合が多かった順にまとめたものです。

| カテゴリ | 具体例 | トラブルの経験があると回答した管理組合の割合 |

|---|---|---|

| 居住者間のトラブル | ・生活音 ・違法駐車、駐輪 ・共用部への私物放置 ・ペット飼育 ・バルコニーの使用方法 など |

60.5% |

| 建物の不具合 | ・水漏れ ・雨漏り ・施工不良 ・外壁落下 など |

31.7% |

| 費用負担 | ・管理費の滞納 ・管理費の不足 など |

24.2% |

| 管理組合の運営 | ・役員や専門委員の人材不足 ・組合内での深刻な意見の対立 ・役員の不当行為 など |

13.4% |

| 近隣関係 | ・騒音 ・自治会 ・電波障害 ・日照権 など |

10.4% |

過去20年のデータを見ても、特に多いのは生活音や違法駐車などの居住者間のマナーに関するトラブルで、6割以上の管理組合がトラブルの経験があると回答しています。

上記の他にも、管理会社に関するトラブルや、管理規約に関するトラブルなどが存在します。

トラブルを100%確実に防ぐことはできませんが、適切なルール整備と早めの対応で被害を最小限に抑えることが可能です。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p350-357

マンション管理組合でよくあるトラブル事例と解決方法

マンション管理組合でよくあるトラブル事例は、以下の通りです。

- 騒音トラブル

- 管理費・修繕積立金トラブル

- 違法無断駐車・駐輪トラブル

- 水漏れトラブル

- バルコニーの使用方法に関するトラブル

- 共用部への私物の放置トラブル

- ペットの飼育トラブル

- ゴミ出しトラブル

各事例の詳細と解決方法について解説します。

1.騒音トラブル

ここでは、騒音トラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

マンションで最も多いのが、生活音をめぐる騒音トラブルです。

国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、生活音に関するトラブルを経験したと答えた管理組合は43.6%です。

騒音には空気音と固体音の2種類があります。

- 空気音:人の会話、テレビの音、ペットの鳴き声、楽器の音など

- 固体音:足音、物を落とす音、給排水の音など

空気音は防音パネルなどで軽減できますが、床や壁の振動による固体音は軽減が難しいためトラブルにつながりやすい傾向があります。

また、当事者が音を出している自覚がない場合も多く、被害を訴える側との認識のズレが問題を複雑化させる原因となります。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

解決方法

まずは穏便な方法での注意喚起が基本です。

管理組合が間に入り、掲示板や全戸配布の形で「生活音に関する注意文」を周知することで、特定の個人を責めずに全体へ意識づけできます。

注意喚起文は、特定住戸を連想させない配慮が大切です。小さな工夫が住民の反発を防ぎ、穏やかな雰囲気の維持につながります。

それでも解決しない場合は、当事者双方の言い分を客観的にヒアリングします。並行して近隣住民へのヒアリングや音量測定を行い、事実を整理しましょう。

明らかに管理規約違反が確認できる場合は、理事会で決議した上で理事長から正式な注意を行います。一方、規約違反ではないがトラブルが続く場合は、専門家や管理会社への相談が有効です。

トラブルを未然に防ぐには、「楽器の演奏可能時間は午前○時から午後○時までとする」のように具体的なルールを管理規約や使用細則に明記し、住民に周知しておくことが大切です。

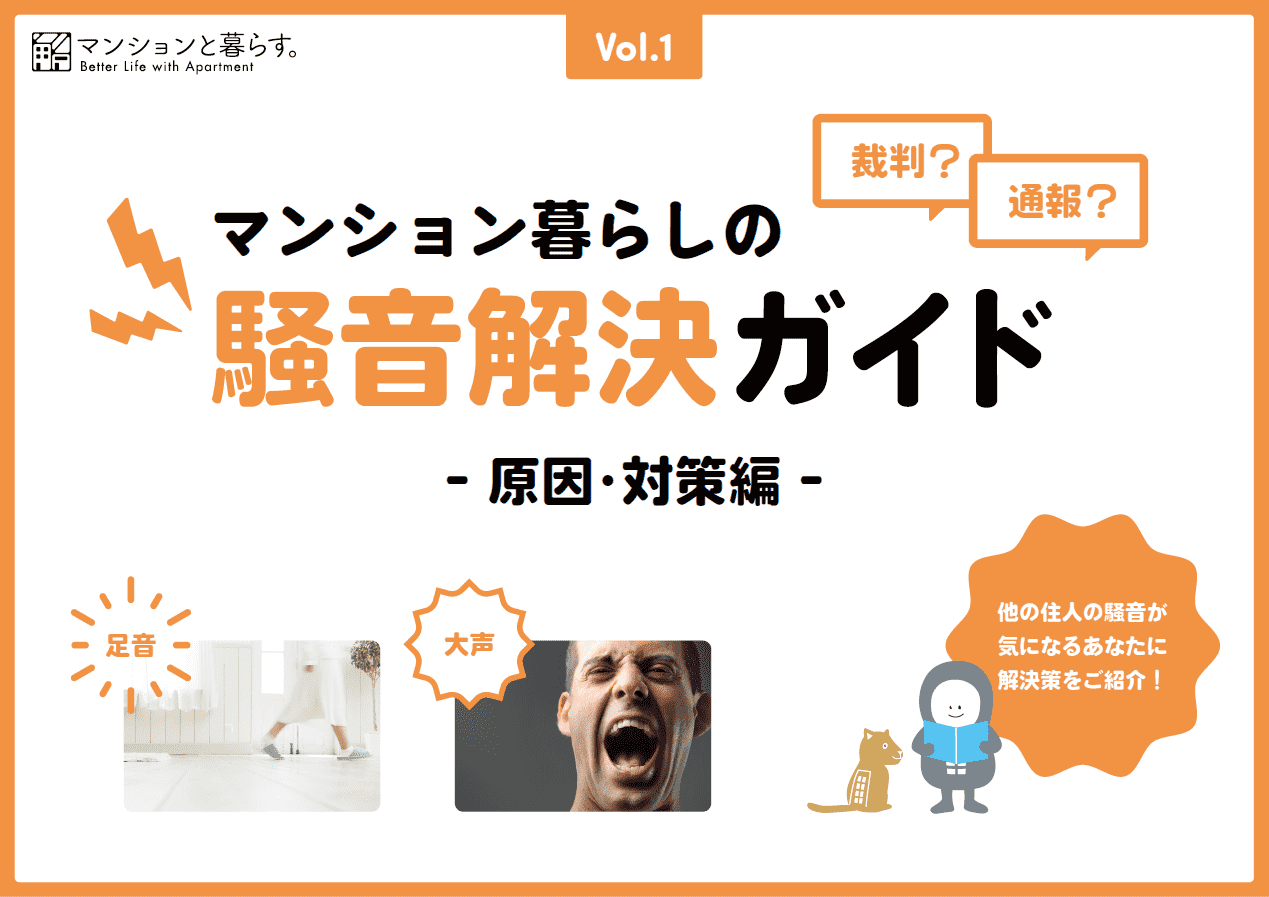

カシワバラ・コーポレーションのWebマガジン「カシワバラさんの暮らし」では、管理組合の方向けに、騒音トラブルの解決ガイドを無料でご提供しております。騒音の原因と適切な解決方法をわかりやすく解説しておりますので、ぜひトラブルの解決にお役立てください。

また、同じページからダウンロード可能な「騒音注意ポスター」は、共用部に掲示して注意喚起に活用いただけます。

"騒音トラブルの解決"に役立つ資料をまとめました

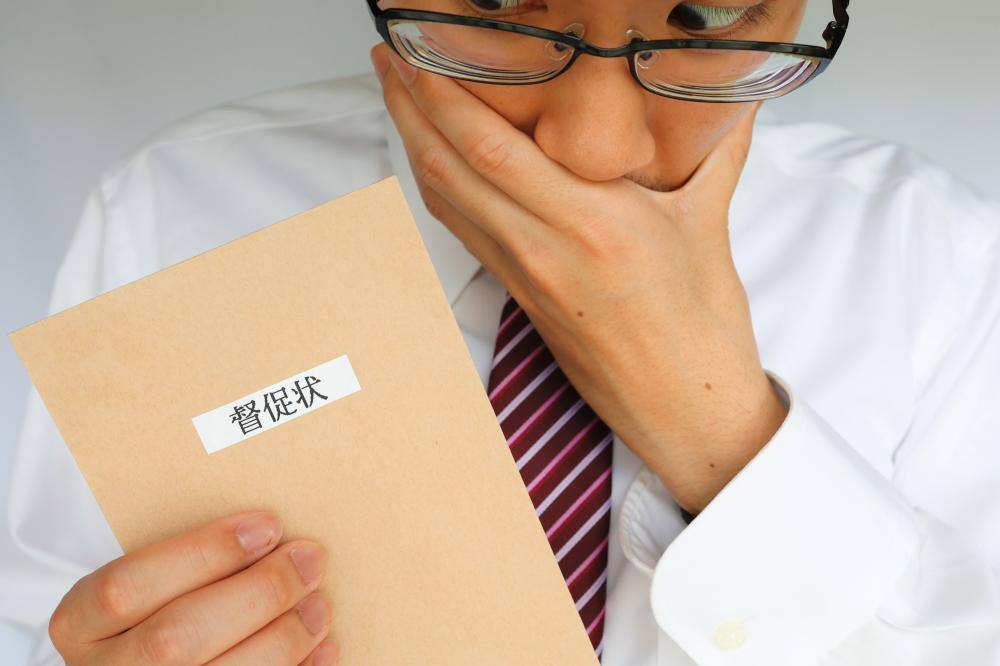

2.管理費・修繕積立金トラブル

ここでは、管理費・修繕積立金トラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

管理費や修繕積立金の滞納トラブルは、どのマンションでも起こり得る深刻な問題です。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、29.6%の管理組合が滞納トラブルを経験しています。

管理費や修繕積立金の滞納が生じると、督促や確認などの対応に多くの時間と労力が必要です。さらに、滞納者が出ることで「支払わなくても大丈夫」という雰囲気が生まれ、他の住民にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

こうした滞納が複数住戸で発生したり長期間にわたったりすると、共用部の維持や修繕計画にも支障が出て、結果的に資産価値や住環境の低下につながる可能性も出てくるでしょう。

滞納の原因は、引き落とし口座の残高不足や、一時的な経済的事情が関係する場合も見られます。

そのため、まずは冷静に状況を確認し、段階的に対応する姿勢が重要です。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

解決方法

滞納への対応は、段階を踏んで行うのが原則です。

まずは管理会社から催告書を送付し、しばらく待っても支払いがない場合には、管理組合名義で内容証明郵便による通知を行います。

それでも改善されないときは、裁判所を通じた支払督促や訴訟、強制執行といった法的措置も検討します。こうした手続きは時間も費用もかかるため、理事会で弁護士と相談しながら慎重に進めましょう。

トラブルを防ぐためには、滞納時の手続きや罰則について管理規約や使用細則に明記し、全住民に共有しておくことが効果的です。

口座の残高不足によるうっかり滞納を防ぐには、クレジットカード決済の導入を検討するのも、有効な手段の一つといえるでしょう。

マンション内のコミュニティを活性化させて信頼関係を築き、滞納させない雰囲気をつくることも大切です。

3.違法駐車・駐輪トラブル

ここでは、違法駐車・駐輪トラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

マンション敷地内での違法駐車・駐輪トラブルも、多く報告されているトラブルの一つです。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、違法駐車・違法駐輪に関するトラブルを経験した管理組合は23.5%にのぼります。

本来の駐車・駐輪スペース以外に車両が停められていると、通行の邪魔や事故の原因になるだけでなく、救急車などの緊急車両や、ゴミ収集車の進入を妨げてしまう恐れもあります。

また、「他の人が置いているなら自分も」とルール違反が連鎖してしまうケースも少なくありません。

特に来客用スペースや敷地の隅など、明確な区分がない場所ではトラブルが起こりやすく、管理組合の対応が後手に回ると住民間の不満が蓄積してしまいます。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

解決方法

まずは、ワイパー部分に警告文を挟む、ナンバーと日時を写真で記録するなど、冷静に対応します。警告文を車両に直接テープやのりで貼ると、車両に傷や汚れがついて器物破損で訴えられる恐れがあるので気をつけましょう。

違法駐車が迷惑だからといって、勝手にレッカーを呼んだり、車が出られないように封鎖したりするのはNGです。敷地内は原則、警察が介入できない私有地であり、誤った対応は逆にトラブルを拡大させる恐れがあります。

再発防止には、駐車されやすい箇所に「駐車禁止」や「契約者以外駐車不可」などの看板を設置し、管理組合の意思を明確に伝えることが効果的です。

コーンを立てて駐車できないようにしたり、監視カメラを設置したりするのもよいでしょう。

また、来客用スペースとの混同を防ぐために、手続きを踏んだ利用者に駐車許可証を発行する仕組みもおすすめです。

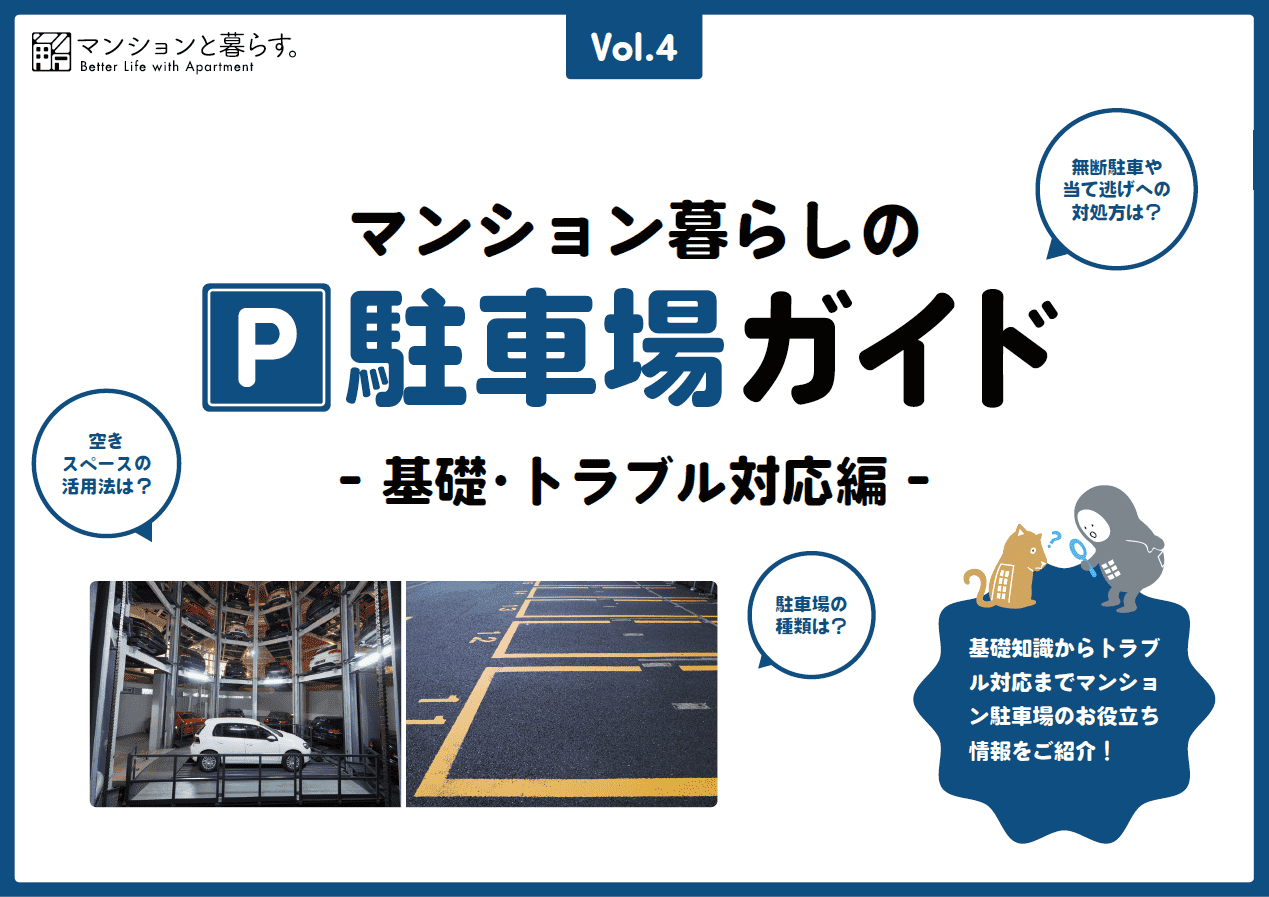

以下のリンクから、違法駐車・駐輪トラブルの解決に役立つ「マンション暮らしの駐車場ガイド」を無料でダウンロードいただけます。マンション管理の実績豊富なカシワバラ・コーポレーションならではの視点で、駐車場の基礎知識やトラブルの対応方法をわかりやすくまとめています。

また、同じページから、印刷してすぐに使える「違法駐車・駐輪禁止」のポスターもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

"駐車トラブル"に役立つ資料をまとめました

4.水漏れトラブル

ここでは、水漏れトラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

水漏れトラブルは、マンションで起こるトラブルの中でも特に原因が複雑で、責任の所在をめぐって揉めやすい問題です。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、23.8%の管理組合が水漏れトラブルを経験しています。

水漏れの原因として多いのは、以下の通りです。

- 老朽化による配管の劣化

- リフォーム工事の施工不良

- 入居者の不注意による水の出しっぱなし など

水漏れが起きた原因や場所によって、誰が修理費用や損害を負担するのかが変わります。

たとえば、共用部の給排水管から漏れた場合は管理組合の責任ですが、専有部の老朽配管や蛇口の破損で階下に被害が出た場合は、所有者や居住者の責任です。施工やリフォームの際の不備で水漏れが起きた場合は、工事会社が責任を負います。

また、原因不明の水漏れは、共用部分が原因とみなして管理組合が責任を負うことが、区分所有法で定められています。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

参照:e-GOV法令検索「建物の区分所有等に関する法律」

解決方法

最初に行うべきは、漏水箇所と原因の特定です。管理組合で判断がつかない場合は、速やかに専門業者へ依頼し、報告書をもとに責任範囲を明確にします。

共用部分が原因であれば、管理組合の加入している施設賠償責任保険で対応できる場合があります。

専有部分が原因の場合は、居住者個人の個人賠償責任保険や火災保険の特約を活用し、階下への補償を行うのが一般的です。

水漏れトラブルを防ぐためには、定期的な点検やメンテナンスが欠かせません。給排水設備の耐用年数の管理台帳を修繕計画で把握し、老朽化が進む前にメンテナンス計画を立てておくことが、結果的に修繕コストの抑制にもつながります。

5.バルコニーの使用方法に関するトラブル

ここでは、バルコニーの使用方法に関するトラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

バルコニーは「自分の空間」と思われがちですが、実は専有部分ではなく専用使用権付きの共用部分にあたるため、マナー違反がトラブルの火種になることも少なくありません。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、バルコニーの使用方法に関するトラブルを経験した管理組合は14.7%にのぼります。

バルコニーの代表的なトラブルは、以下の通りです。

- タバコの煙や臭いによる苦情

- 排水溝の詰まりや大量の排水による階下への被害

- 布団の干し方による美観・衛生面の問題

生活の快適さに直結する問題のため感情的な対立になりやすく、管理組合の冷静な対応が求められます。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

解決方法

理事会から掲示板や手紙を用いて注意喚起を行いましょう。

以下のように具体例を明記しておくと効果的です。

- 喫煙は室内で行う

- ビニールプールなどの大量の排水は控える

- 洗濯物や布団を干す場合には、他の住戸にかからないようにする

特に喫煙トラブルは近年増加傾向にあるため、使用細則で事前にルール化しておくと安心です。

さらに定期的に「マナー再確認のお知らせ」を全戸配布することで、共通認識の再確認を促せます。

以下のリンクから、印刷してすぐに使える「喫煙マナーポスター」や「禁煙ポスター」が無料でダウンロード可能です。共用部に貼って居住者への注意喚起に役立てられますので、ぜひご活用ください。

6.共用部への私物の放置トラブル

ここでは、共用部への私物の放置トラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

共用部への私物放置は、美観を損なうだけでなく、安全面にも関わる深刻なトラブルです。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、13.1%の管理組合が私物放置トラブルを経験しています。

玄関前に傘立てやベビーカーを出したままにしていたり、出す予定のゴミを廊下に一時置きしていたりと、一見小さなことでも、避難経路の妨げや、転倒事故の原因になる可能性があります。

また、「少しくらいなら」「他の人も置いているから」といった軽い気持ちから、ルール違反が常態化しやすいのも特徴です。

バルコニーは共用部分の中でも専用使用権が認められていますが、緊急時の避難の邪魔になるような物置や大量の荷物を置くのはNGです。プランター程度なら許容される場合もありますが、防災上のリスクを考えて禁止しているマンションも存在します。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

解決方法

玄関前などは私物を置いてもOKと勘違いしているケースもあるので、まずは掲示や回覧で「玄関や廊下などの共用部への私物放置は禁止」と明確にルールを周知しましょう。

改善が見られない場合は、撤去期限を明記した個別通知を配布するのが効果的です。「◯月◯日までに撤去をお願いします」と具体的な期限を示すことで、早急に改善を促せます。

このとき管理組合が勝手に私物を移動させて傷つけたり破損させたりすると、逆に損害請求のトラブルに発展する恐れがあるため注意が必要です。

誰の物かわからない場合には、管理組合で掲示を出して一定期間保管し、その後撤去を行います。

私物の放置を常態化させないためには、定期的な見回りを行うようにしましょう。

また、廊下や階段は非常時の避難経路になるため、普段から「防災のために通路を空けておく」という共通意識を持つことが重要です。

防災訓練の際に私物放置の危険性について説明し、放置物がないかチェックを実施するなど、継続的な意識付けを行いましょう。

7.ペットの飼育トラブル

ここでは、ペットの飼育トラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

マンションでのペット飼育トラブルは、感情的な対立に発展しやすい問題です。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、11.7%の管理組合がペットに関するトラブルを経験したと回答しています。

ペット禁止のマンションでこっそり飼育している住民がいる場合、飼育していること自体が明確な規約違反となるため、些細なことでもトラブルに発展する可能性が高いです。

一方で、ペット可・条件付き可のマンションでは、飼育マナーや共用部での移動方法をめぐるトラブルが発生しがちです。

- 鳴き声がうるさい

- 臭いがする

- 共用部を汚してそのままにしている

- 共用部で放していたため、ケガをさせられた

上記のように、トラブルは多岐にわたります。

飼い主側は「少しくらいなら大丈夫」と思っていても、周囲にとっては大きなストレスになることもあり、お互いの理解不足がトラブルの温床となります。

参照:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」,p355

解決方法

ペット飼育を許可しているマンションでは、ルールを明文化しておくことが何より重要です。

たとえば以下のような点を、使用細則で具体的に定めておきましょう。

- 飼育可能な動物の種類・大きさ

- 1戸あたりの飼育数上限

- 共用部分での移動方法(抱っこやケージ利用など)

- 共用部を汚したときの清掃責任 など

飼い主のマナー向上を目指す活動や、ペットに関わる苦情の窓口対応を行う「ペット飼育委員会」や「ペット委員会」を設けるのも効果的です。ペット飼育委員会は、通常理事会とは別で立ち上げます。

ペット飼育委員会には飼育者全員が加入し、お互いの協力や情報共有で、他の住民へ迷惑をかけないよう対処してもらうとよいでしょう。

禁止マンションでの無断飼育では、注意文の投函や話し合いを経て、納得できる解決策を探っていきます。「他に預けてもらう」「飼育期限を決める」などの解決方法がありますが、状況によっては「一代限りでの飼育容認」などの妥協案を理事会で検討するのも一つの手です。

隠れてペットを飼う住民が多い場合は、ルールが現状とマッチしていない可能性も考えられます。その場合は住民にアンケートを取り、特例として条件付きで容認することで、トラブルが減った事例もあります。

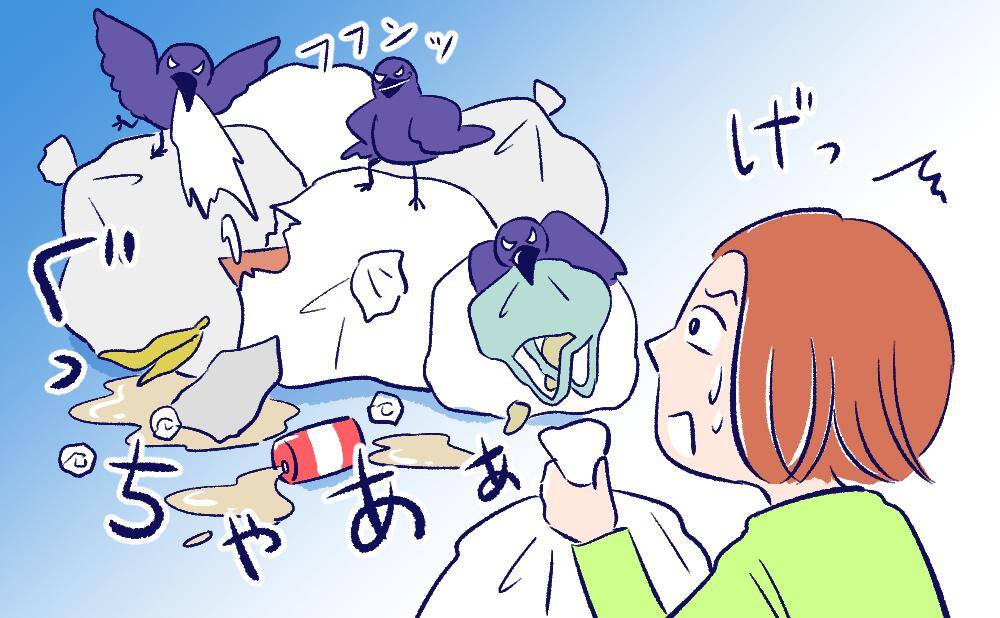

8.ゴミ出しトラブル

ここでは、ゴミ出しトラブルの事例と解決方法を紹介します。

トラブル事例

ゴミ出しトラブルは、マンション内で日常的に発生する問題の一つです。

- 種類ごとに定められたゴミ出しの曜日や時間を守らない

- ゴミの分別が不十分

- 粗大ゴミが放置される

上記のようなマナー違反のほか、屋外にゴミ置き場がある場合は、外部からの不法投棄も問題になることがあります。

ルールを守らない一部の住民がいると、「自分もいいか」と真似する人が出てしまい、全体の秩序が乱れる傾向にあるため、注意が必要です。

放置されたゴミは悪臭や害虫の発生源となり、不衛生です。屋外のゴミ置き場の場合には、カラスや野良猫などに荒らされる危険性もあります。

また、ルール違反によってゴミが収集車に回収されない場合には、最終的に管理組合の費用負担で処分しなければならなくなってしまいます。

解決方法

まずは、ゴミ出しルールをわかりやすく周知することが大切です。

地域によってゴミの分別ルールが異なるため、転入者や外国人居住者がルールを理解していないことが、トラブルの原因となっている場合も多いためです。

自治体のゴミ分別表や出し方カレンダーを掲示板に貼るだけでなく、イラストや写真入りのポスターで「NGな分別例」を示すと、誰でも一目で理解できます。多国籍な住民がいるマンションでは、英語や中国語など居住者に合わせた言語の掲示を取り入れるのも効果的です。

分別されていないゴミを管理人がコツコツと分別することで、だんだんとマナー違反が減ってくるケースもあります。

また、理事会が定期的に「マナー啓発キャンペーン」として清掃活動を実施すると、住民の意識が高まり、結果的にトラブルが減少する可能性があります。

屋外のゴミ置き場で、注意の看板やポスターを貼ってもゴミの不法投棄が続く場合は、防犯カメラや鍵付きゴミ置き場の設置を検討しましょう。

以下のリンクから、印刷してすぐに使える「ゴミ出しルールポスター」や「不法投棄警告ポスター」「不法投棄禁止ポスター」を無料でダウンロードいただけます。ゴミ出しルールの周知や注意喚起に役立てられますので、ぜひご活用ください。

マンション管理組合のトラブルを防ぐためのポイント

マンション管理組合のトラブルを防ぐためのポイントは、以下の通りです。

- 住民同士のコミュニケーションを活性化させる

- 具体的なルールを決めておく

住民同士のコミュニケーションを活性化させる

住民同士のコミュニケーションが活発でしっかりと信頼関係を築けていることが、トラブルの防止につながります。

トラブルの多くは、顔が見えない関係から生まれます。普段から挨拶を交わしたり、気軽な会話ができたりする良好な関係が築けていれば、小さな不満や誤解も早い段階で解消しやすいでしょう。

また、トラブル発生時も「知らない人」より「顔見知り」のほうが、冷静な話し合いが可能です。

理事会が中心となり、住民全体で信頼関係を築いていけるような環境作りを心がけましょう。

たとえば、防災訓練や清掃デーなど、住民が気軽に参加できるイベントを定期的に開催してみるのがおすすめです。共通の目的で集まることで、世代や立場を超えて自然な交流が生まれます。

住みよい環境を一緒に守る仲間としての意識が根づけば、結果的にルール違反やクレームも減少していくでしょう。

具体的なルールを決めておく

具体的なルールを定めておくことも重要です。

あいまいな規約や口頭ベースの注意では、住民間で認識にズレが生じやすく、トラブルの火種になりがちです。ルールが明確であれば、問題発生時も感情論ではなく規約に基づいた冷静な判断ができます。

たとえば、騒音・駐車・ペットなどのテーマごとに使用細則を細かく設定し、掲示板や配布で全員に周知するとよいでしょう。

また、一度作成したルールはそのままにせず、数年ごとに見直して実態に合った内容へ更新することも大切です。

なお、管理規約の改定には区分所有者数・議決権数の各4分の3以上の賛成が必要ですが、使用細則の追加なら過半数の賛成で可決可能で、実現へのハードルが下がります。

上手に活用して、マンションのルールのこまめなアップデートを目指しましょう。

明らかな問題行為への管理組合の対処方法

明らかな問題行為には、管理組合が毅然とした対応を取ることが必要です。どんなにルールを整えても、悪質なマナー違反や明確な規約違反が発生することはあります。

まずは理事会で状況を共有し、記録を残した上で、内容証明郵便による正式な催告を行いましょう。内容証明自体に法的拘束力はありませんが、「これ以上の違反は法的措置に発展する可能性がある」という強い意思を相手に示せます。

それでも改善が見られない場合には、弁護士と連携して支払督促や訴訟、判決等を得たうえで強制執行などの法的手段を検討します。

ただし、対応が感情的になると、他の住民にも不安を与えかねません。常に「管理組合は中立的な立場で、マンション全体の利益を守るために動く」という姿勢を貫くことが、信頼される理事会運営の重要なポイントです。

マンションのトラブルは当事者同士の話し合いも重要!管理組合は上手にサポートしよう

.jpeg?width=1200&height=605&name=AdobeStock_1473623066%20(2).jpeg)

マンションでは騒音や違法駐車、管理費滞納や水漏れなど、さまざまな種類のトラブルが発生します。

管理組合は、まずはルールの周知や注意喚起を行い、中立的な立場で冷静な対応を心がけましょう。

トラブル解決には、当事者同士の話し合いで誤解が解けるケースも多いものです。管理組合はその場を円滑に進める調整役として関わるのが理想です。

一方を責めるのではなく、事実を客観的に整理し、管理規約や使用細則を一緒に確認するところから始めます。

それでも解決が難しい場合には、必要に応じて注意喚起や専門家への相談、内容証明による正式な催告を行いましょう。

トラブルの予防には、住民同士の交流と明確なルール作りが重要です。この記事で紹介したポイントを意識して、トラブルを未然に防ぐ体制を整えていきましょう。

カシワバラ・コーポレーションの運営するWebサイト「カシワバラさんの暮らし」では、マンション管理組合向けに、役立つ情報を多数発信しております。

「マンション暮らしのガイドブック」では、豊富なマンション管理実績や知識を活かして、トラブルの事例と対応方法、新しい取り組みに挑戦している管理組合の事例など、知っておきたい情報をわかりやすくまとめています。

その他、トラブル防止に役立つポスターや資料も無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

"マンション管理"に役立つ資料をまとめました