目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目に続いて、築45年の相続物件(2軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。今回は解体した押入れの床と天井を補修する作業です。

セーチのリノベ記録 二軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

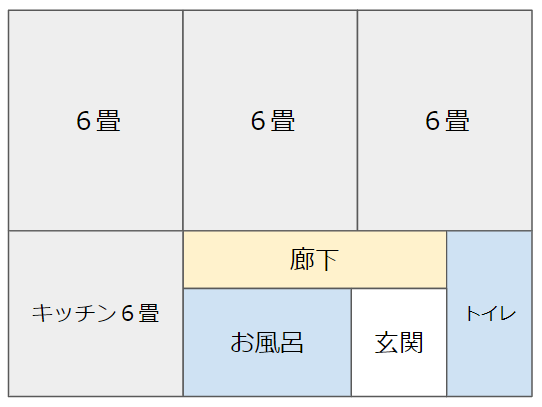

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

今回、解体した押入れの床と天井を補修する作業をまとめます。

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

今回、解体した押入れの床と天井を補修する作業をまとめます。

前回の記事はこちら

床の状況

via

diy-magazine.jp

押入れの側壁を壊したので、側壁床の部分に隙間ができてしまいました。

1件目のリフォームの時にも経験していたので、またこれかという印象です。

今回は地面が直接見えるわけではなく、柱を固定している根太が50〜70mmくらいの深さにありました。

これなら簡単に修復できそうです。

1件目のリフォームの時にも経験していたので、またこれかという印象です。

今回は地面が直接見えるわけではなく、柱を固定している根太が50〜70mmくらいの深さにありました。

これなら簡単に修復できそうです。

via

diy-magazine.jp

押入れ入口部分の床には敷居が残っています。

床をフラットにするには、この敷居を撤去しないといけません。

床をフラットにするには、この敷居を撤去しないといけません。

固定されている押入れの敷居を撤去

via

diy-magazine.jp

敷居を床下点検口から覗いて触ってみると、根太の上に固定しているだけのようです。

これなら簡単に外せそうなので、まずは敷居の撤去から始めます。

これなら簡単に外せそうなので、まずは敷居の撤去から始めます。

via

diy-magazine.jp

よくよく見てみるとビスで固定している箇所があったので、まずはそれを一つずつ外していきます。

via

diy-magazine.jp

ビスを全て外したら、バールで持ち上げてみます。

ボンドで固定されていたようで、勢いよく跳ね上がりました。

ボンドで固定されていたようで、勢いよく跳ね上がりました。

柱に残っている釘などを取り除いて床を補修

柱には石膏ボードを固定していたビスや、木材を固定していた古い釘が残っています。

via

diy-magazine.jp

ビスは簡単に外せるのでいいですが、釘は古くなっており頭が無くなっているのでバールやカナヅチで引き抜くことができません。

なので、ペンチで釘を掴みテコの原理で釘を引き抜いていきます。

なので、ペンチで釘を掴みテコの原理で釘を引き抜いていきます。

隙間サイズに合わせて木材を準備

via

diy-magazine.jp

床の隙間幅は75mmです。

端材で丁度いいサイズがあればよかったのですが、合わなかったのでホームセンターで75mm幅くらいの板を購入してきました。

深さが50〜70mmあるので、角材1本で綺麗に塞げれば楽ですが、こちらも無いので75mm幅で厚さ15mmの板を重ねます。

端材で丁度いいサイズがあればよかったのですが、合わなかったのでホームセンターで75mm幅くらいの板を購入してきました。

深さが50〜70mmあるので、角材1本で綺麗に塞げれば楽ですが、こちらも無いので75mm幅で厚さ15mmの板を重ねます。

via

diy-magazine.jp

周りに木材があるので、薄い板を入れてもズレることはありません。

数枚重ね入れたらビスで固定します。

数枚重ね入れたらビスで固定します。

via

diy-magazine.jp

敷居があった方の幅も75mm。

こちらは厚みが25mm必要なので、それに合う木材を準備しました。

こちらは厚みが25mm必要なので、それに合う木材を準備しました。

via

diy-magazine.jp

75mm幅に合わせて丸ノコスライドを使いながら真っ直ぐカットします。

via

diy-magazine.jp

スポッと入りました。

先ほど埋めた横側の床も同じように板をはめ整えました。

これでフラットな床の完成です。

仕上げにクッションフロアを貼る予定ですが、ボコボコしていると綺麗に貼れないのでこれで安心です。

先ほど埋めた横側の床も同じように板をはめ整えました。

これでフラットな床の完成です。

仕上げにクッションフロアを貼る予定ですが、ボコボコしていると綺麗に貼れないのでこれで安心です。

コンセント・スイッチの配線位置を変更しておく

via

diy-magazine.jp

押入れの横にコンセントと照明スイッチが取り付けられていましたが、壁を壊したので宙ぶらりんの状態です。

via

diy-magazine.jp

押入れ天井に点検口があったので、本来そこから天井裏で配線をやり直すのですが、今回そこは石膏ボードで塞いでしまうため、先に配線位置を変更しておきます。(この作業には電気工事士の資格が必要です)

via

diy-magazine.jp

コンセントが足りずに延長コードで伸ばして使う事って多いですよね。

なので、コンセント・スイッチの位置はどうするか悩みました。

結果、この部屋の左側にはコンセントがありますが右側にはないので、柱の外側にコンセントを1つ設置することに。

また、照明スイッチの位置も悩みました。

廊下側でも良かったのですが、むき出し配管を使いたかったので柱の外側に決めました。

なので、コンセント・スイッチの位置はどうするか悩みました。

結果、この部屋の左側にはコンセントがありますが右側にはないので、柱の外側にコンセントを1つ設置することに。

また、照明スイッチの位置も悩みました。

廊下側でも良かったのですが、むき出し配管を使いたかったので柱の外側に決めました。

via

diy-magazine.jp

柱の外側の天井に配線コードが通るくらいの穴を開けて配線を移動しました。

この位置に、むき出し配管を設置して銀色とグレーの照明スイッチを設置したいと思ってます。

反対側も同じように穴を開けて配線を柱の外側に持ってきます。

この位置に、むき出し配管を設置して銀色とグレーの照明スイッチを設置したいと思ってます。

反対側も同じように穴を開けて配線を柱の外側に持ってきます。

天井に石膏ボードを取り付ける

押入れの天井には点検口がありましたが、押入れの壁を取り除いたら点検口が支えられなくなったので石膏ボードを新しく取り付けて蓋をします。

なので、石膏ボードを取り付ける為の野縁を設置したいと思います。

なので、石膏ボードを取り付ける為の野縁を設置したいと思います。

via

diy-magazine.jp

周りの天井と高さを合わせないといけないので、野縁を固定する位置は慎重に決めます。

位置が決まったらビスで固定。これを全面繰り返します。

位置が決まったらビスで固定。これを全面繰り返します。

via

diy-magazine.jp

隣の天井と高さが合うように、野縁を石膏ボードギリギリに固定します。

ビスでしっかり固定したら石膏ボードを貼る準備OKです。

ビスでしっかり固定したら石膏ボードを貼る準備OKです。

石膏ボードを天井サイズに合わせてカット

via

diy-magazine.jp

石膏ボードをサイズに合わせてカットします。

カッターで2.3回刃を通すとパカッと外れます。

カッターで2.3回刃を通すとパカッと外れます。

via

diy-magazine.jp

1回目のサイズ合わせでは柱に引っかかりなかなか合いません・・・

石膏ボードは結構な重量があるのでキツイ作業でした。

3回目でようやくピッタリ合いました。

石膏ボードビスで石膏ボードが落ちてこないように野縁に固定します。

石膏ボードは結構な重量があるのでキツイ作業でした。

3回目でようやくピッタリ合いました。

石膏ボードビスで石膏ボードが落ちてこないように野縁に固定します。

via

diy-magazine.jp

天井作業は何回やってもキツイですね。。。

これで天井を塞ぐ作業が終わりました。

これで天井を塞ぐ作業が終わりました。

【DIY】 相続物件のセルフリフォーム!#11

下に掲載しているのは、今回の作業動画です。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

もっと詳細を知りたいという方はぜひご覧ください。

散らかっていた配線周りがスッキリして、床と天井の隙間も無くなり整いました。

まだまだ綺麗とは言えませんが、前回の状況に比べると随分マシだと思います。

次回の作業は、壁紙を剥いで汚れている柱を補強し、シーラーで塗装したいと思います。

壁紙を剥がすだけでもかなりの時間がかかりますが、木材部分も年季が入っているのでシーラーを何度か塗装しないといけないかもしれません。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

まだまだ綺麗とは言えませんが、前回の状況に比べると随分マシだと思います。

次回の作業は、壁紙を剥いで汚れている柱を補強し、シーラーで塗装したいと思います。

壁紙を剥がすだけでもかなりの時間がかかりますが、木材部分も年季が入っているのでシーラーを何度か塗装しないといけないかもしれません。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。