目次

28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。1軒目に続いて、築45年の相続物件(2軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。今回は壁紙を剥がして木部にシーラーで下処理をする作業です。

セーチのリノベ記録 二軒目

via

diy-magazine.jp

こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。

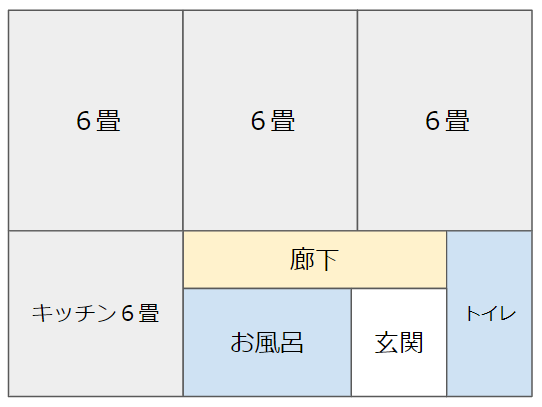

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

今回、塗装前の下処理に壁紙剥がしと木部にシーラー塗りをします。

こちらは賃貸として使用するつもりの物件の間取り図。築年数は約45年といったところです。

今回、塗装前の下処理に壁紙剥がしと木部にシーラー塗りをします。

前回の記事はこちら

下処理前の部屋の状況

via

diy-magazine.jp

前回作業で床と天井を塞いだ状態です。

押入れが無くなり、窓からの光が通ることで部屋がかなり明るくなりました。

天井や壁に貼ってある壁紙はおそらく10年くらい前の物で、このまま使うのは流石に汚いと思い全面剥がすことにしました。

※比較的綺麗であれば、掃除をして白ペンキで塗装して仕上げる方法もアリだと思います。

押入れがあった場所の壁は裏地がむき出しになっており、このままでは使えないので上から板を張り付けようと思います。窓側の壁には壁紙を貼らず一工夫する予定なので、あまり凹凸ができないように施工します。

部屋の中心にある2本の柱はできれば抜き取りたかったですが、今の僕の技術では難しいのでそのまま活用することにしました。

今のままでは、釘やら石膏ボードやらでかなり傷んでみえるので、表面に板を張り付けて化粧をしようと思います。

押入れが無くなり、窓からの光が通ることで部屋がかなり明るくなりました。

天井や壁に貼ってある壁紙はおそらく10年くらい前の物で、このまま使うのは流石に汚いと思い全面剥がすことにしました。

※比較的綺麗であれば、掃除をして白ペンキで塗装して仕上げる方法もアリだと思います。

押入れがあった場所の壁は裏地がむき出しになっており、このままでは使えないので上から板を張り付けようと思います。窓側の壁には壁紙を貼らず一工夫する予定なので、あまり凹凸ができないように施工します。

部屋の中心にある2本の柱はできれば抜き取りたかったですが、今の僕の技術では難しいのでそのまま活用することにしました。

今のままでは、釘やら石膏ボードやらでかなり傷んでみえるので、表面に板を張り付けて化粧をしようと思います。

天井と壁の古い壁紙を剥がす

via

diy-magazine.jp

壁紙を剥がす位置はどこからでも良いのですが、今回は天井の壁紙から剥がします。

壁紙の端からカッターを使ってペリペリと剥がしていきます。

合計18畳ある部屋なので、軽い作業と見ていましたが結構時間がかかりますね・・・

※壁紙は剥がすだけなので特に難しいことはありませんが、古い壁紙だと上手く剥がれない場合があるのでなかなか大変です。

壁紙の端からカッターを使ってペリペリと剥がしていきます。

合計18畳ある部屋なので、軽い作業と見ていましたが結構時間がかかりますね・・・

※壁紙は剥がすだけなので特に難しいことはありませんが、古い壁紙だと上手く剥がれない場合があるのでなかなか大変です。

via

diy-magazine.jp

壁紙の端はコーキングされていて剥がれにくいので、カッターで切れ目を入れながら剥がします。

※切れ目を入れないと途中で壁紙が千切れてしまいますので、切れ目を入れた方が早く処理できます。

※切れ目を入れないと途中で壁紙が千切れてしまいますので、切れ目を入れた方が早く処理できます。

via

diy-magazine.jp

全ての壁紙を剥ぎ終わりました。

かなりの量の壁紙です。ゴミ袋を6袋使いました。

かなりの量の壁紙です。ゴミ袋を6袋使いました。

部屋の中心にある柱を化粧する

via

diy-magazine.jp

壁紙を剥がし終わったら部屋の中心にある2本の柱を化粧します。

この柱に電気のスイッチやコンセントを取り付ける予定なので塗装して綺麗に仕上げる予定です。直接塗装してもいいのですが、かなり傷んでいるので塗装前に化粧することにしました。

用意した化粧板のサイズは「幅100mm、長さ2000mm、厚み12mm」です。

柱の長さに合わせてそれぞれの板に印をつけて丸ノコを使ってカットします。

※このくらいの薄さであれば手動のノコギリでも簡単にカットできます。

この柱に電気のスイッチやコンセントを取り付ける予定なので塗装して綺麗に仕上げる予定です。直接塗装してもいいのですが、かなり傷んでいるので塗装前に化粧することにしました。

用意した化粧板のサイズは「幅100mm、長さ2000mm、厚み12mm」です。

柱の長さに合わせてそれぞれの板に印をつけて丸ノコを使ってカットします。

※このくらいの薄さであれば手動のノコギリでも簡単にカットできます。

via

diy-magazine.jp

それぞれの柱に4枚分の板を用意できたら貼り合わせます。

ガッチリ固定したいので、板を張る前に柱にボンドを塗ってからビス止めします。

ガッチリ固定したいので、板を張る前に柱にボンドを塗ってからビス止めします。

via

diy-magazine.jp

下までボンドを塗ったら、端がズレないように貼り合わせます。

板が若干反っているので、ビスで固定しながら真っ直ぐになるように固定します。

反対側も同じように、ボンドを塗ってビス止め。

板が若干反っているので、ビスで固定しながら真っ直ぐになるように固定します。

反対側も同じように、ボンドを塗ってビス止め。

via

diy-magazine.jp

端がズレないように手で押さえながら慎重にビス止めします。

ビス止め前の状態だと微妙に隙間が空いてましたが、下から順番にビス止めしていくと、写真のように境目が分からないくらい綺麗になります。

どの板も微妙に曲がっているので、ビスで固定して手で真っ直ぐになるように取り付けます。

※詳しくは動画をご覧ください。

ビス止め前の状態だと微妙に隙間が空いてましたが、下から順番にビス止めしていくと、写真のように境目が分からないくらい綺麗になります。

どの板も微妙に曲がっているので、ビスで固定して手で真っ直ぐになるように取り付けます。

※詳しくは動画をご覧ください。

塗装前にシーラーを塗る

via

diy-magazine.jp

塗装前にシーラーで下地処理をします。

DIYを始めた頃は塗装すれば関係ないと思っていましたが、身をもって体験し下地処理の大切さを学びました。

カンペハピオのヤニ止めシーラーを使います。

DIYを始めた頃は塗装すれば関係ないと思っていましたが、身をもって体験し下地処理の大切さを学びました。

カンペハピオのヤニ止めシーラーを使います。

via

diy-magazine.jp

木材が出ている部分はもれなくシーラーを塗ります。

古い物件は柱が多いので大変です。

※残した天井の鴨居部分も忘れず木の色が変わるくらいたっぷり塗ります。

古い物件は柱が多いので大変です。

※残した天井の鴨居部分も忘れず木の色が変わるくらいたっぷり塗ります。

壁の補修材を取り付ける

via

diy-magazine.jp

本来壁を作る時は、12mm厚のコンパネを使いますが、今回設置する場所に12mm厚の合板を使うとかなり出っ張ってしまうので、5.5mmの板を取り付けることにしました。

コチラ側の壁は少し工夫する予定で、ここだけ厚みが出ると施工に困るのでなるべく段差がでないように薄い板を選んでいます。

※3mmなど、薄すぎるとベコベコするので少し厚みのある5.5mmにしました。

コチラ側の壁は少し工夫する予定で、ここだけ厚みが出ると施工に困るのでなるべく段差がでないように薄い板を選んでいます。

※3mmなど、薄すぎるとベコベコするので少し厚みのある5.5mmにしました。

via

diy-magazine.jp

上の部分はサイズを測ってカットした物を取り付けます。

1回で綺麗に固定できればいいのですが、微調整を繰り返しながらはめ込みました。

1回で綺麗に固定できればいいのですが、微調整を繰り返しながらはめ込みました。

壁と柱の補修作業完了

via

diy-magazine.jp

押入れを解体してむき出しだった柱と壁を綺麗に補修し、天井と壁の壁紙を全て剥ぎ取りようやく下処理が終わりました。

木目部分はシーラーを塗っているので、塗装しても染み出てくる心配もないですね。

部屋真ん中の2本の柱が綺麗になるだけで、パッと見の印象も少し変わった気がします。

※作業内容を動画にまとめているので良かったら見てください。

木目部分はシーラーを塗っているので、塗装しても染み出てくる心配もないですね。

部屋真ん中の2本の柱が綺麗になるだけで、パッと見の印象も少し変わった気がします。

※作業内容を動画にまとめているので良かったら見てください。

今回の作業は壁紙を貼ったり塗装したりする前の下準備的なものでしたが、完成した部屋の見栄えを左右する大事な工程です。初めは、重要と思っておらず行き当たりばったりで塗装したりしていましたが、仕上がりが全然違います。

次回の作業は、天井を塗装して壁にサンゲツの壁紙を貼る作業です。

天井にも壁紙を貼れれば良かったのですが、6畳の隣部屋でもきつかったので塗装することにしました。

壁紙と色の違いがでないか心配でしたが、驚くほど同じ感じに仕上がったので是非確認してほしいです。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。

次回の作業は、天井を塗装して壁にサンゲツの壁紙を貼る作業です。

天井にも壁紙を貼れれば良かったのですが、6畳の隣部屋でもきつかったので塗装することにしました。

壁紙と色の違いがでないか心配でしたが、驚くほど同じ感じに仕上がったので是非確認してほしいです。

これから中古物件を購入してリノーべションを施し、貸し出していきたい人にも参考になるようなシリーズ「セーチのリノベ記録」。

タグに「セーチのリノベ記録 二軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。